2021年07月23日

砥ぐ時に何気にしてる事ですが。

この前の薄刃を砥いでる時にふと思ったんですが、ご自分で砥がれている方は包丁の歪み、刃線や鎬筋のライン等々砥ぎながら頻繁に確認されてるでしょうか(・ ・?

これ、確認を怠るととんでもない事になります(;´Д`)

自分が日々使ってる包丁やったら形状や砥ぐ場所等把握してますから、あんまり気にせんで砥ぎ始めたりしてますが、それでも度々確認します。

初めて砥ぐ包丁の場合は砥ぐ前に今がどおなってるんか、どこを修正するか確認するためにしばらく眺めてます(●´ω`●)

歪みが有ったら砥ぐ前に修正しとかんと砥ぎ出したら刃線と鎬筋が波打ってきたり・・・(~_~;)

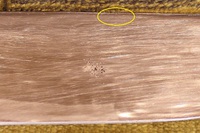

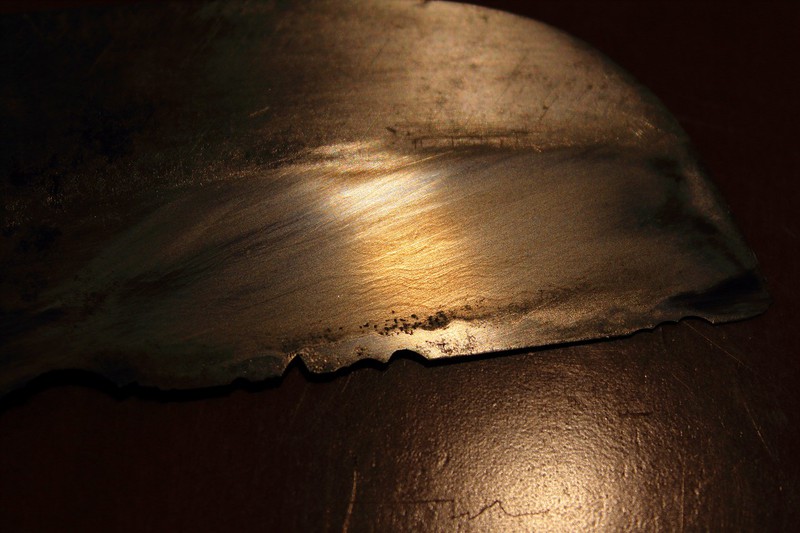

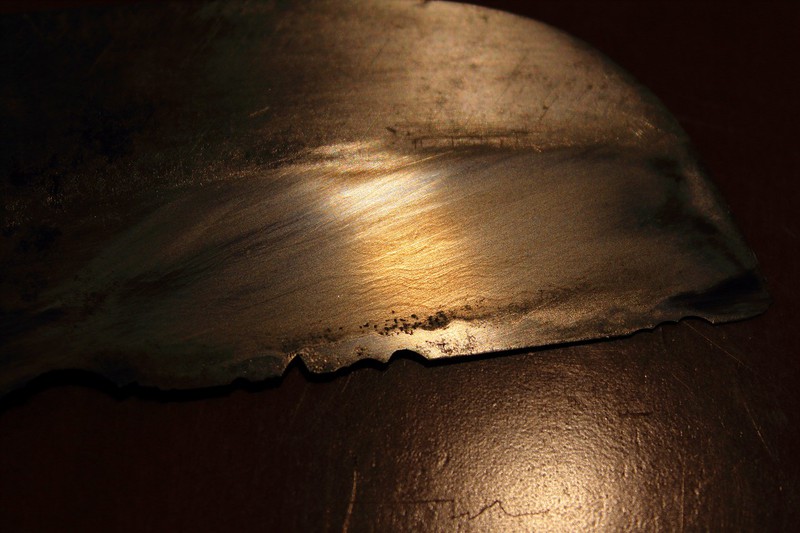

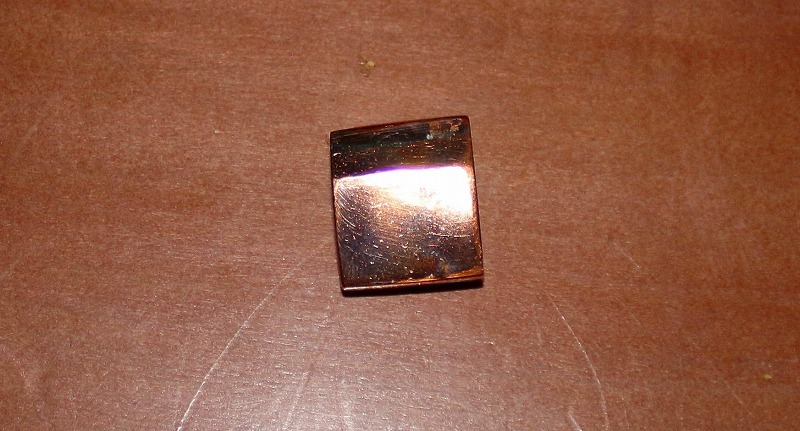

左右の歪みは画像(見いくいですが( ̄▽ ̄;))みたいに包丁の刃を上にして光の角度を調整して良い感じに見える所を探して下さい。

酷くない物やったら手でクイクイしてやったら元に戻るんやけど、場所を間違えるたら刃線が蛇行しますんで、判らないようでしたら無理はしないで刃物やさんに持ち込んで下さいね(^_^;)

刃線を見る時は包丁を横に向けると切っ先から顎までの刃線が良く解ると思います。

この薄刃は自分が使いやすい様に少し太鼓腹にアールを付けてますが、真っ直ぐにしたかったら確認しながら真ん中を砥ぎ下ろして行きます。

しのぎ筋の確認もこの方法で刃先を逆に向けると良く分かります。

どの砥石でも確認しながらしますけど、特に荒砥を掛けている時は頻繁に確認しないと思ってる以上に砥ぎ過ぎて形を崩してしまいます。

今回の薄刃みたいに大々的な修正が必要な時は、何処まで砥ぐかマジックで印を付けたりしてそれを目安に砥ぎ出します。

ただ、#1000ならまだましやけど、荒砥で印の側を砥ぐと砥ぎ汁がいらん事してくれて、マジックが直ぐ消えますからちょっと砥いだら確認して印の書き直ししたり感覚頼りになるんですけど(;´Д`)

鎬筋やと、予定場所の少し下辺りににケガキするのも良いと思います!

マジックは色々と確認するのに使えまして、例えば切っ先が上手く砥げ無い時なんかに切刃を塗りつぶして砥石に当てると砥げて無い所は残りますから、その部分を当てるように角度の調整が出来ます。

感覚でしてた事が目に見えますんでかなり砥ぎ易くなるんやないかと(^_^)b

何にせよ、日ごろから使い終わったらしっかり水分飛ばしたり、長期間使わんのやったら油塗るとか、ちゃんとメンテ&無茶な使い方をせんかったら大々的な修正する必要は有りませんから(^▽^;)

これ、確認を怠るととんでもない事になります(;´Д`)

自分が日々使ってる包丁やったら形状や砥ぐ場所等把握してますから、あんまり気にせんで砥ぎ始めたりしてますが、それでも度々確認します。

初めて砥ぐ包丁の場合は砥ぐ前に今がどおなってるんか、どこを修正するか確認するためにしばらく眺めてます(●´ω`●)

歪みが有ったら砥ぐ前に修正しとかんと砥ぎ出したら刃線と鎬筋が波打ってきたり・・・(~_~;)

左右の歪みは画像(見いくいですが( ̄▽ ̄;))みたいに包丁の刃を上にして光の角度を調整して良い感じに見える所を探して下さい。

酷くない物やったら手でクイクイしてやったら元に戻るんやけど、場所を間違えるたら刃線が蛇行しますんで、判らないようでしたら無理はしないで刃物やさんに持ち込んで下さいね(^_^;)

刃線を見る時は包丁を横に向けると切っ先から顎までの刃線が良く解ると思います。

この薄刃は自分が使いやすい様に少し太鼓腹にアールを付けてますが、真っ直ぐにしたかったら確認しながら真ん中を砥ぎ下ろして行きます。

しのぎ筋の確認もこの方法で刃先を逆に向けると良く分かります。

どの砥石でも確認しながらしますけど、特に荒砥を掛けている時は頻繁に確認しないと思ってる以上に砥ぎ過ぎて形を崩してしまいます。

今回の薄刃みたいに大々的な修正が必要な時は、何処まで砥ぐかマジックで印を付けたりしてそれを目安に砥ぎ出します。

ただ、#1000ならまだましやけど、荒砥で印の側を砥ぐと砥ぎ汁がいらん事してくれて、マジックが直ぐ消えますからちょっと砥いだら確認して印の書き直ししたり感覚頼りになるんですけど(;´Д`)

鎬筋やと、予定場所の少し下辺りににケガキするのも良いと思います!

マジックは色々と確認するのに使えまして、例えば切っ先が上手く砥げ無い時なんかに切刃を塗りつぶして砥石に当てると砥げて無い所は残りますから、その部分を当てるように角度の調整が出来ます。

感覚でしてた事が目に見えますんでかなり砥ぎ易くなるんやないかと(^_^)b

何にせよ、日ごろから使い終わったらしっかり水分飛ばしたり、長期間使わんのやったら油塗るとか、ちゃんとメンテ&無茶な使い方をせんかったら大々的な修正する必要は有りませんから(^▽^;)

2021年06月10日

ノートPCの熱対策!その2

梅雨が早く来たり、急に気温が30度超えてきたり目まぐるしい気候ですね~(~_~;)

今年の夏も熱くなりそうな感じですが、夏に向けてCPUの性能を出来るだけ最高に近づけたいからも~ちょっと冷えんかな~(;^ω^)って思っていろいろと調べておりました。

デスクトップと違いノートPCはスペースに全く余裕がないのはお使いのみなさんは承知だと思いますがそんな中でいかに冷やすかが永遠の課題かと(◎_◎;)

冷却目的で個人が出来ることは、CPUグリスの塗り替え、内蔵ファン周りの掃除、前回の吸引型クーラーみたいなアイテムの追加と物理的に効果が期待できるアイテムが非常に少ない・・・。

中にはほんまに大丈夫なんか~~( ̄。 ̄;)って思える物も売られてます。

その中で、ちょっと面白そうやったんで買ってみたのがこちら!

沖電線から出てるクールスタッフです!

これ、CPUとかメモリーの表面に貼ったら放熱効果が上がるって代物らしい(゚▽゚*)

貼るだけってお手軽な事で大丈夫か(~_~;)って思ったんですが、沖電線ってその筋では有名な沖電気工業の関連会社だそうで(#^^#)

自分と同年代位のバイク好きは知ってるかも知れませんが、この沖電気、日本屈指のバイクレースである鈴鹿8時間耐久ロードレースに出てるホンダワークスのスポンサーを1990年~1992年の3年間やってて、OKIのロゴがペイントされたカウルのRVF750が走ってたました。

当時はまだ向こうに生息してましたから、ホンダのエースライダーやったガードナー引退宣言が有った1992年の8耐に行って熱狂してたな~~( *´艸)

思いっきり脱線してしもたけど(;^ω^)、そんな事もしてたメーカーの関連会社の製品です(#^^#)

信用出来るメーカーでは有りますが、実際の所ど~なん(・ ・?表記通りの性能が有るんか(・ ・?・ ・?って事で、検証をば(^_^)b

それはそうと、パッケージには平たく貼った時は28%減、わっかにして貼った時は35%減って書いて有ったけど残念ながらそこまで冷えませんでした(;^ω^)

けど確実に温度は2割ほど下がって、最高温度が68~73度以上に上がる事有りませんでした( *´艸)

貼る前にテストした温度から各コアで10度前後の低下ですし、内蔵ファンがブン回って温度上昇が止ったのはそれだけ冷やせてるって事でしょうか(・ ・?

これで吸引型クーラー付けたらもっと冷えるでしょう(#^^#)

沖電気恐るべし( ̄▽ ̄;)

今年の夏も熱くなりそうな感じですが、夏に向けてCPUの性能を出来るだけ最高に近づけたいからも~ちょっと冷えんかな~(;^ω^)って思っていろいろと調べておりました。

デスクトップと違いノートPCはスペースに全く余裕がないのはお使いのみなさんは承知だと思いますがそんな中でいかに冷やすかが永遠の課題かと(◎_◎;)

冷却目的で個人が出来ることは、CPUグリスの塗り替え、内蔵ファン周りの掃除、前回の吸引型クーラーみたいなアイテムの追加と物理的に効果が期待できるアイテムが非常に少ない・・・。

中にはほんまに大丈夫なんか~~( ̄。 ̄;)って思える物も売られてます。

その中で、ちょっと面白そうやったんで買ってみたのがこちら!

沖電線から出てるクールスタッフです!

これ、CPUとかメモリーの表面に貼ったら放熱効果が上がるって代物らしい(゚▽゚*)

貼るだけってお手軽な事で大丈夫か(~_~;)って思ったんですが、沖電線ってその筋では有名な沖電気工業の関連会社だそうで(#^^#)

自分と同年代位のバイク好きは知ってるかも知れませんが、この沖電気、日本屈指のバイクレースである鈴鹿8時間耐久ロードレースに出てるホンダワークスのスポンサーを1990年~1992年の3年間やってて、OKIのロゴがペイントされたカウルのRVF750が走ってたました。

当時はまだ向こうに生息してましたから、ホンダのエースライダーやったガードナー引退宣言が有った1992年の8耐に行って熱狂してたな~~( *´艸)

思いっきり脱線してしもたけど(;^ω^)、そんな事もしてたメーカーの関連会社の製品です(#^^#)

信用出来るメーカーでは有りますが、実際の所ど~なん(・ ・?表記通りの性能が有るんか(・ ・?・ ・?って事で、検証をば(^_^)b

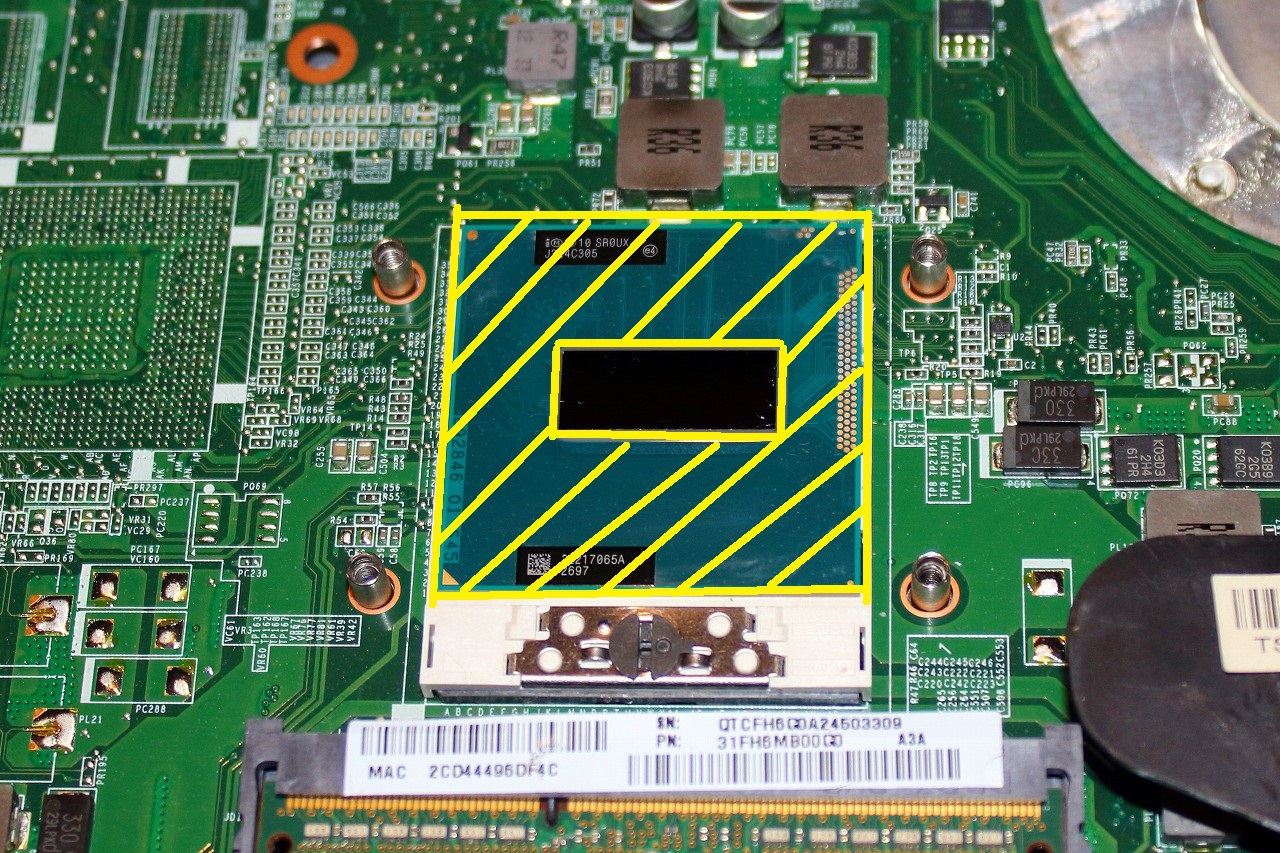

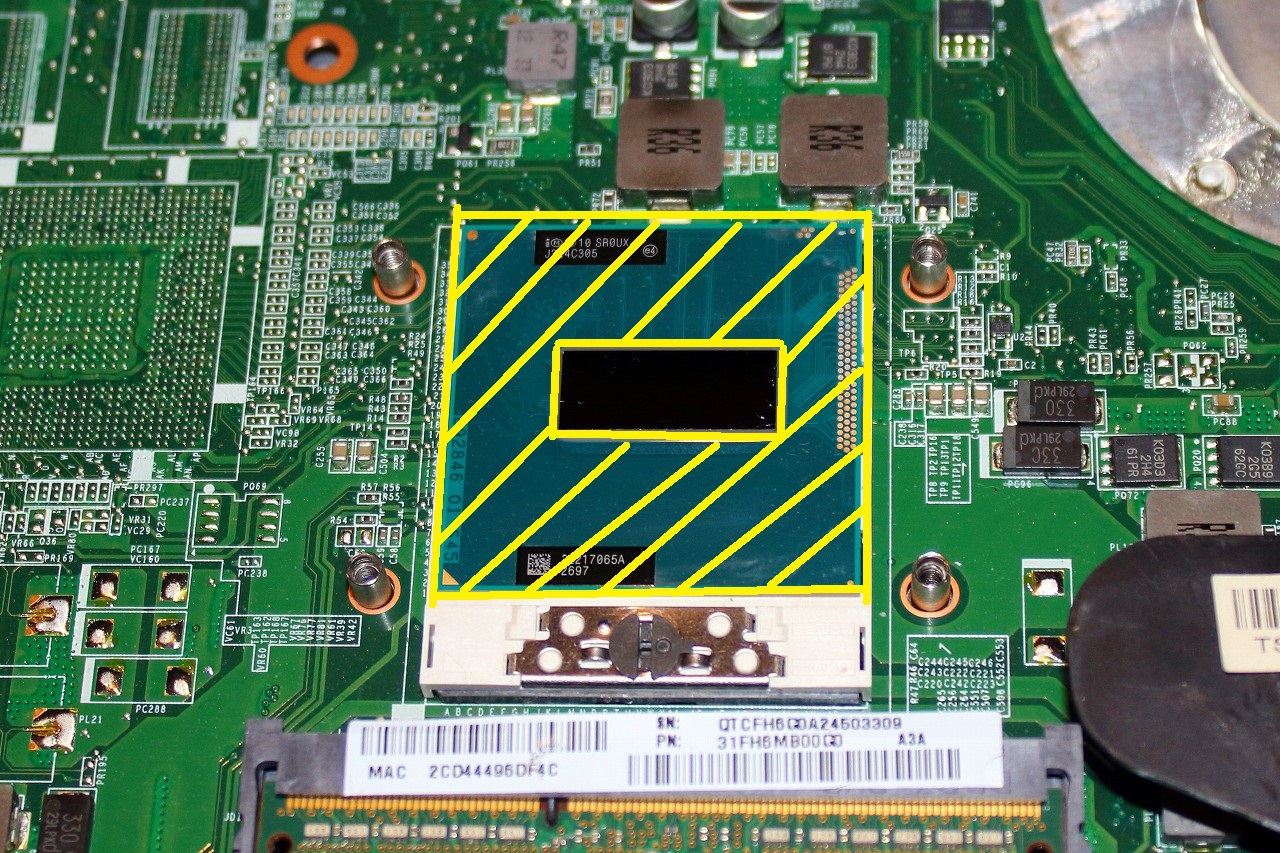

CPUのコア(真ん中)の部分以外の黄色枠に貼っていきます。

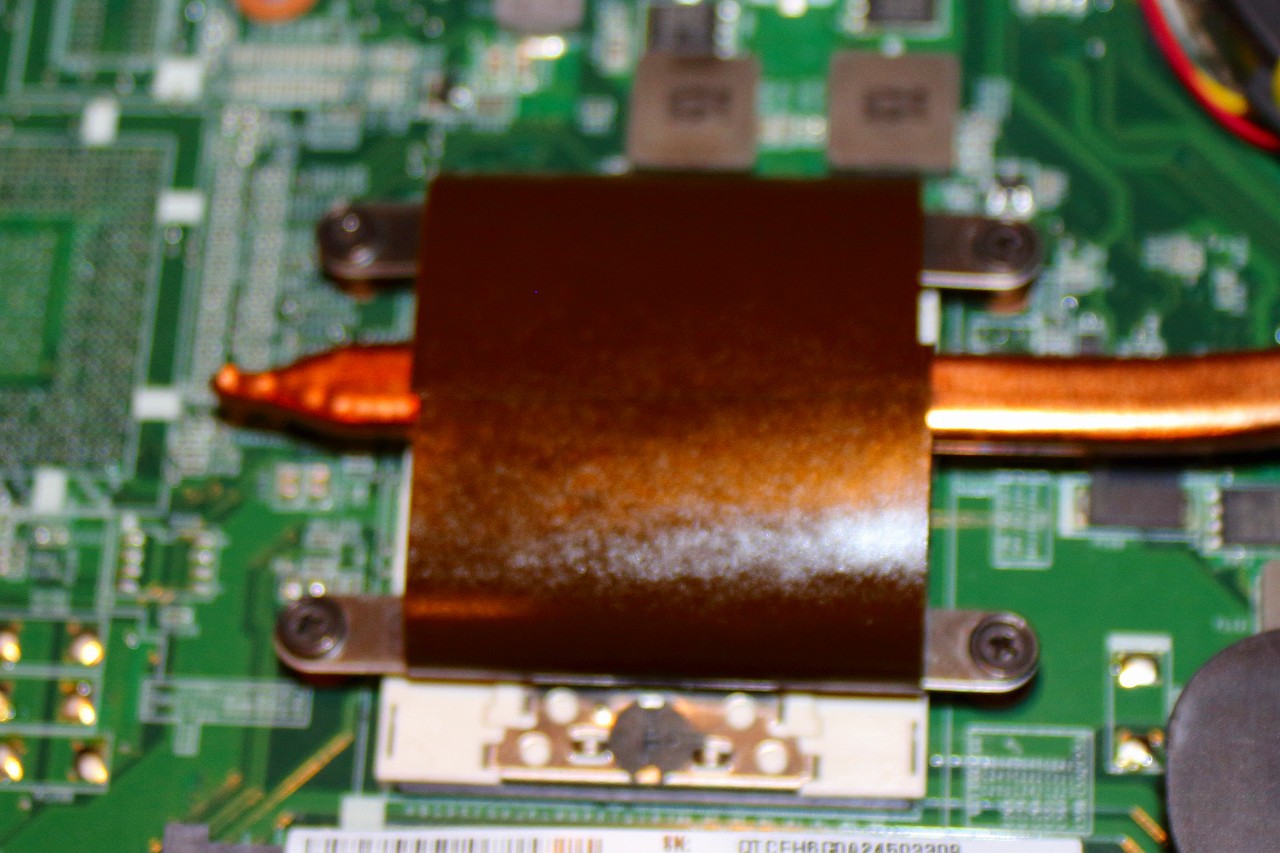

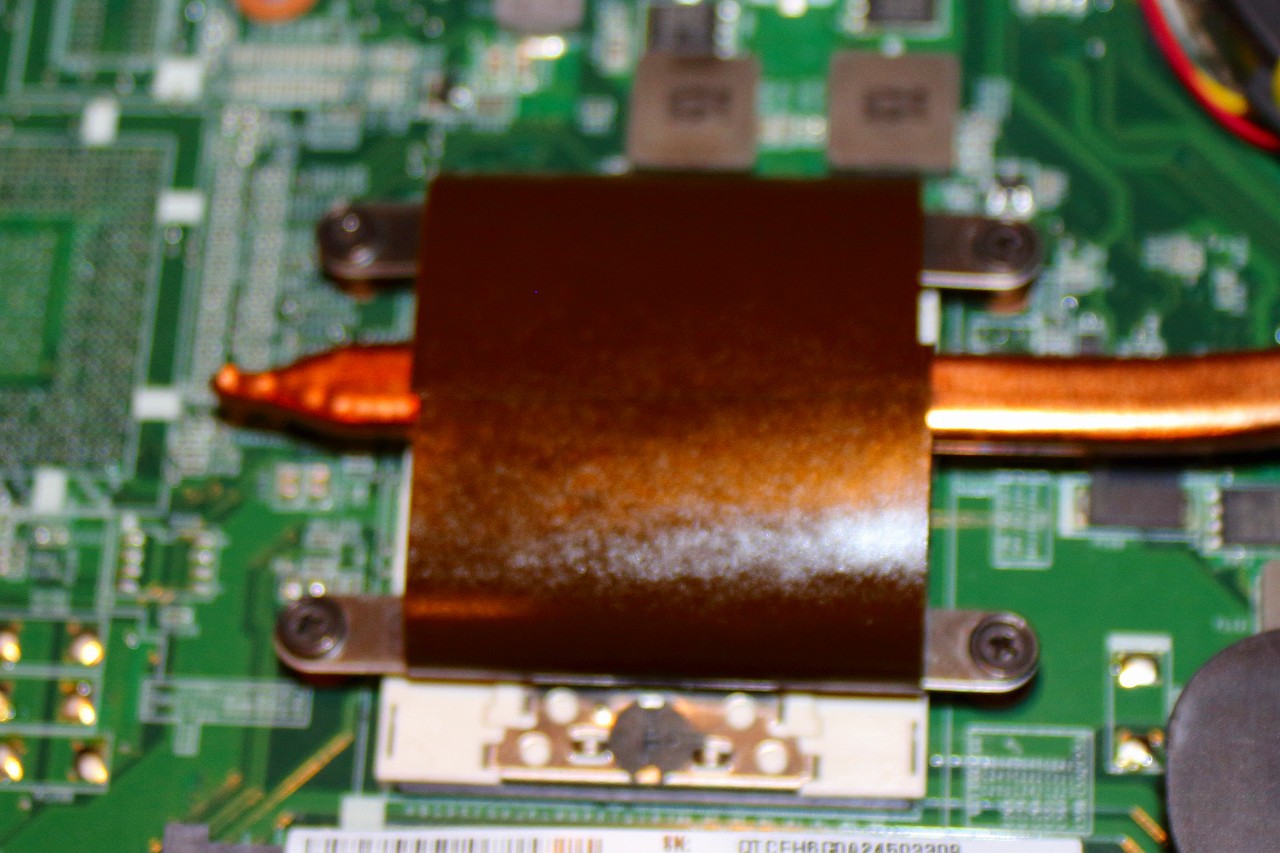

わっか状に貼ると効率上がるみたいなんでこんな感じ(左)に貼ったんですが、粘着部分が有るんでほこり対策と周りに付かない様にアルミホイル貼ってみました(右)。

さて、蓋閉めてテストと思ったんですけど、ここでちょいと不具合発生(;^ω^)

裏蓋のスリットが丁度CPUの真上に来るんですが、わっかにしたら塞いでしまいよる( ̄▽ ̄;)

てな訳で、真ん中で切って広げることにしました(>_<)

アルミを貼った部分は絶縁テープに貼り直し(;´Д`)

ちなみに今回のような製品や貼り方ですがメーカーが時々しているみたいで、分解した事が無いノートPCのCPU基盤部分に黄色とか黒のフィルムが付いてる物が有るみたいです!

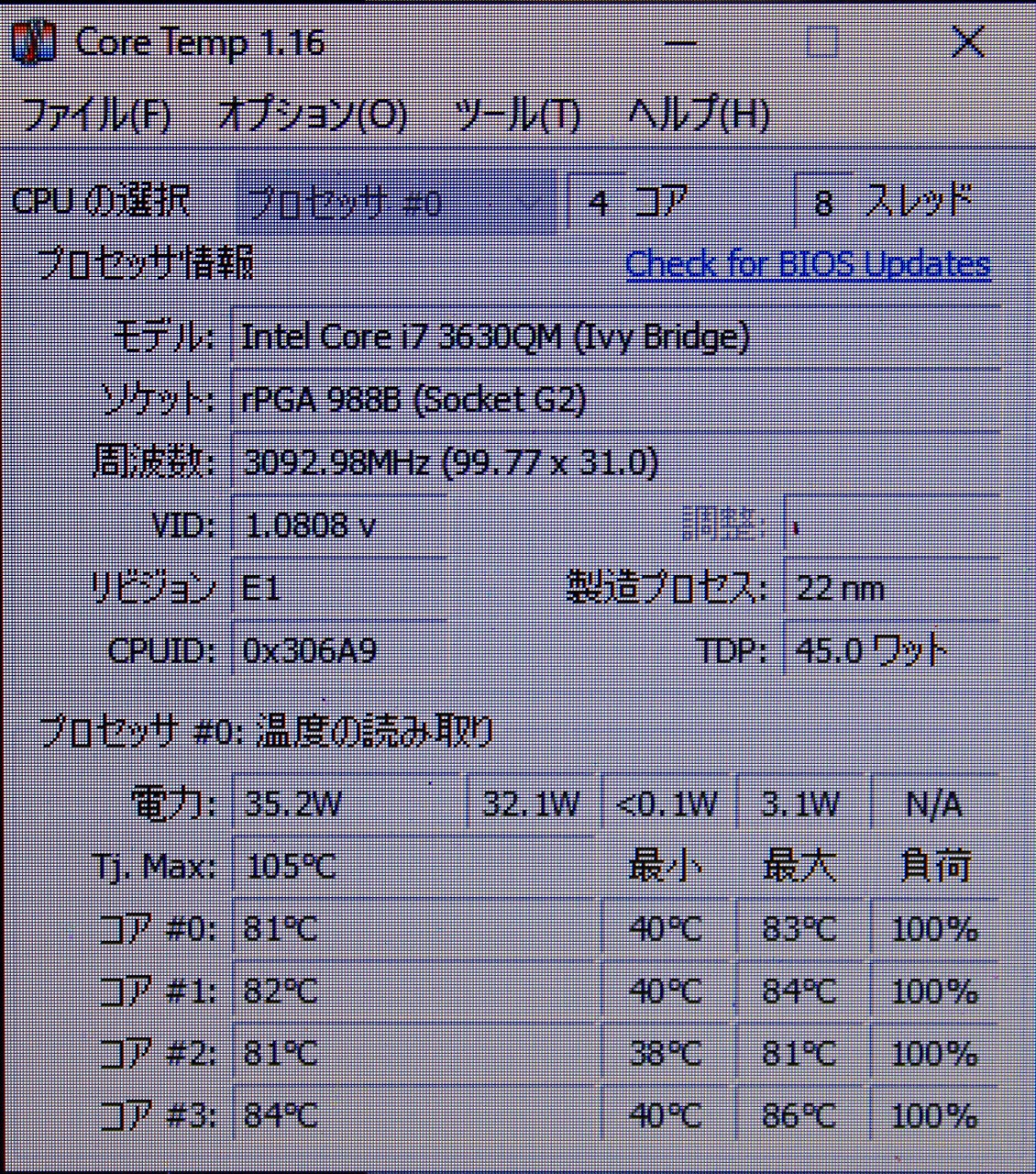

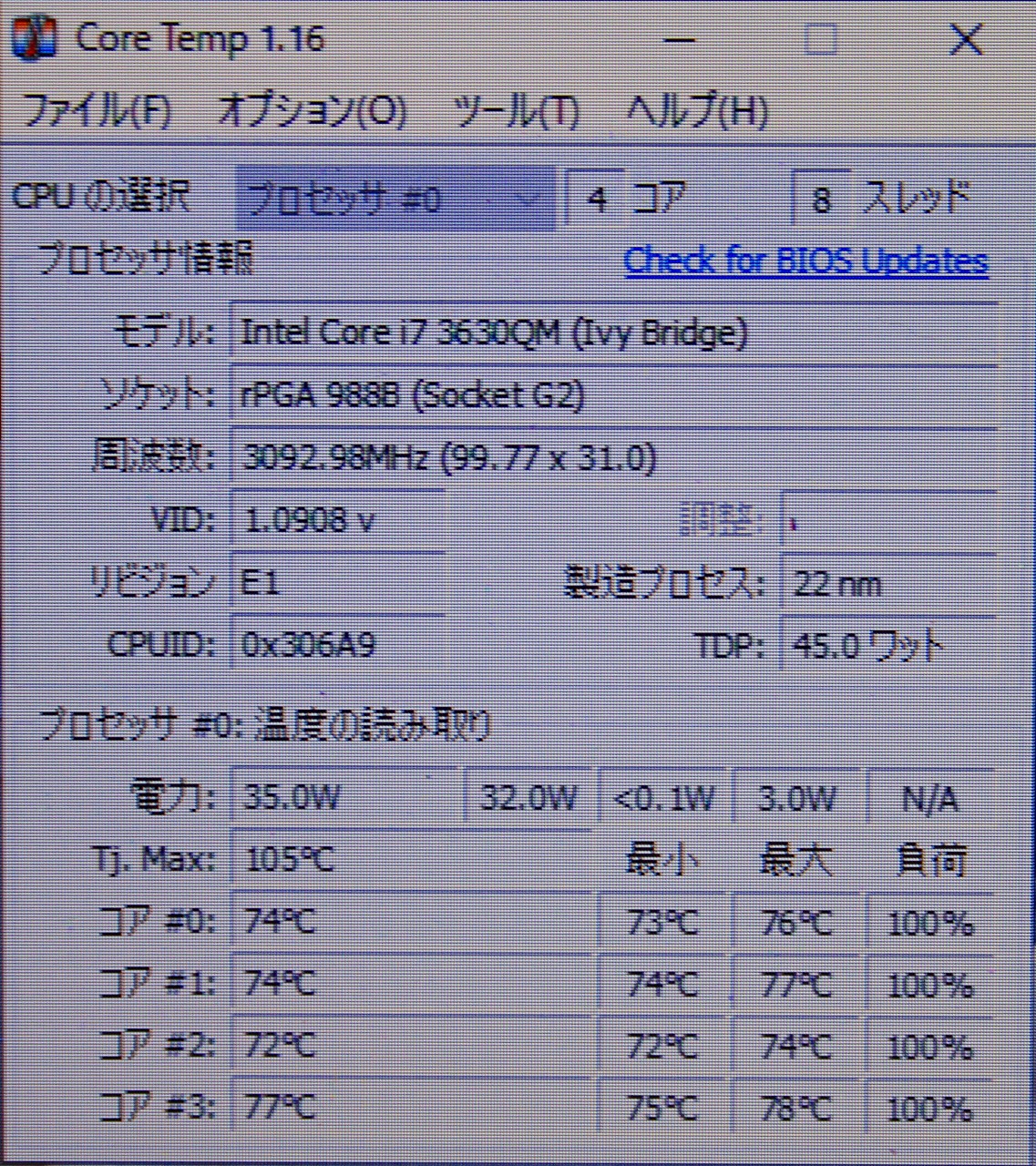

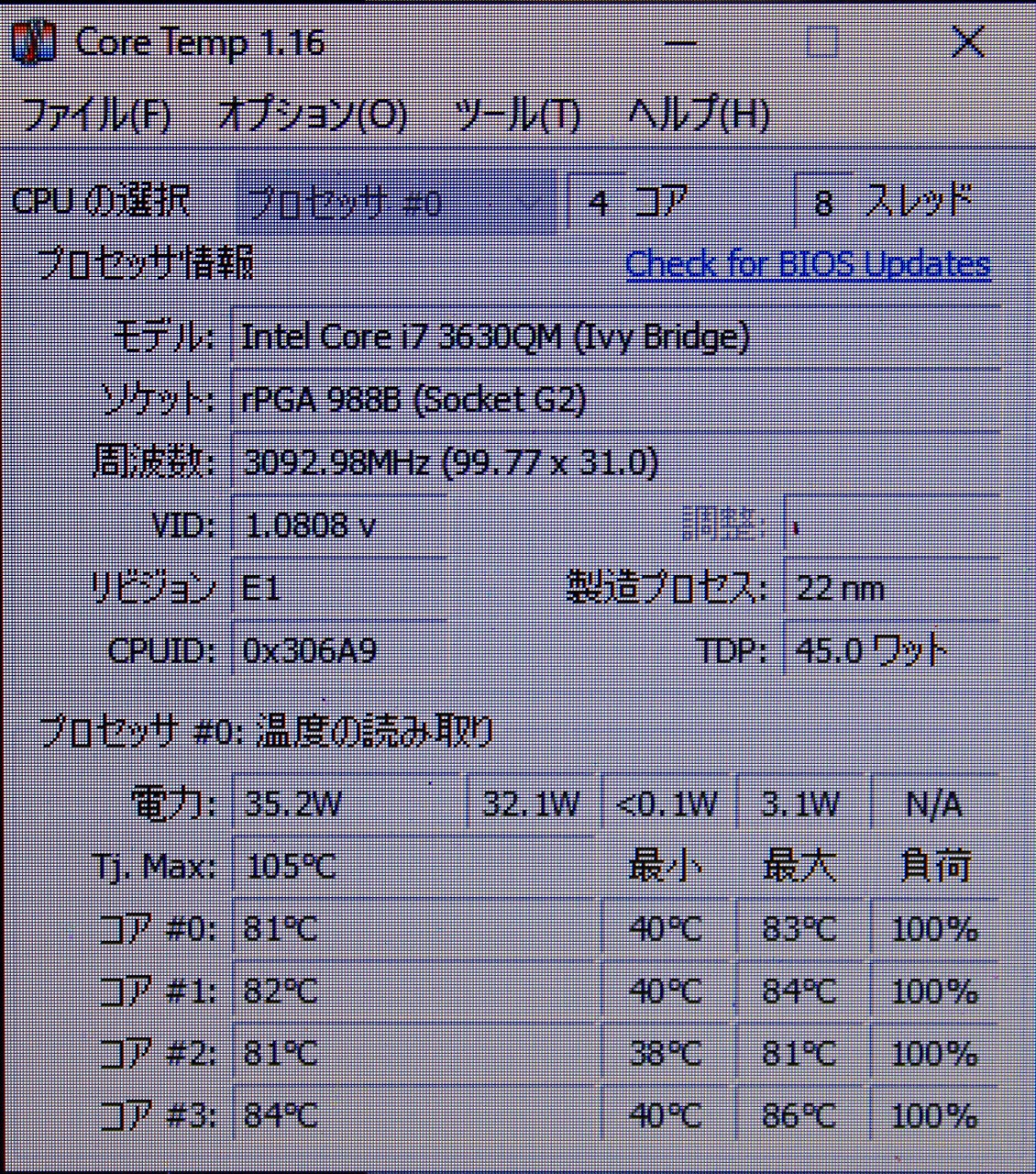

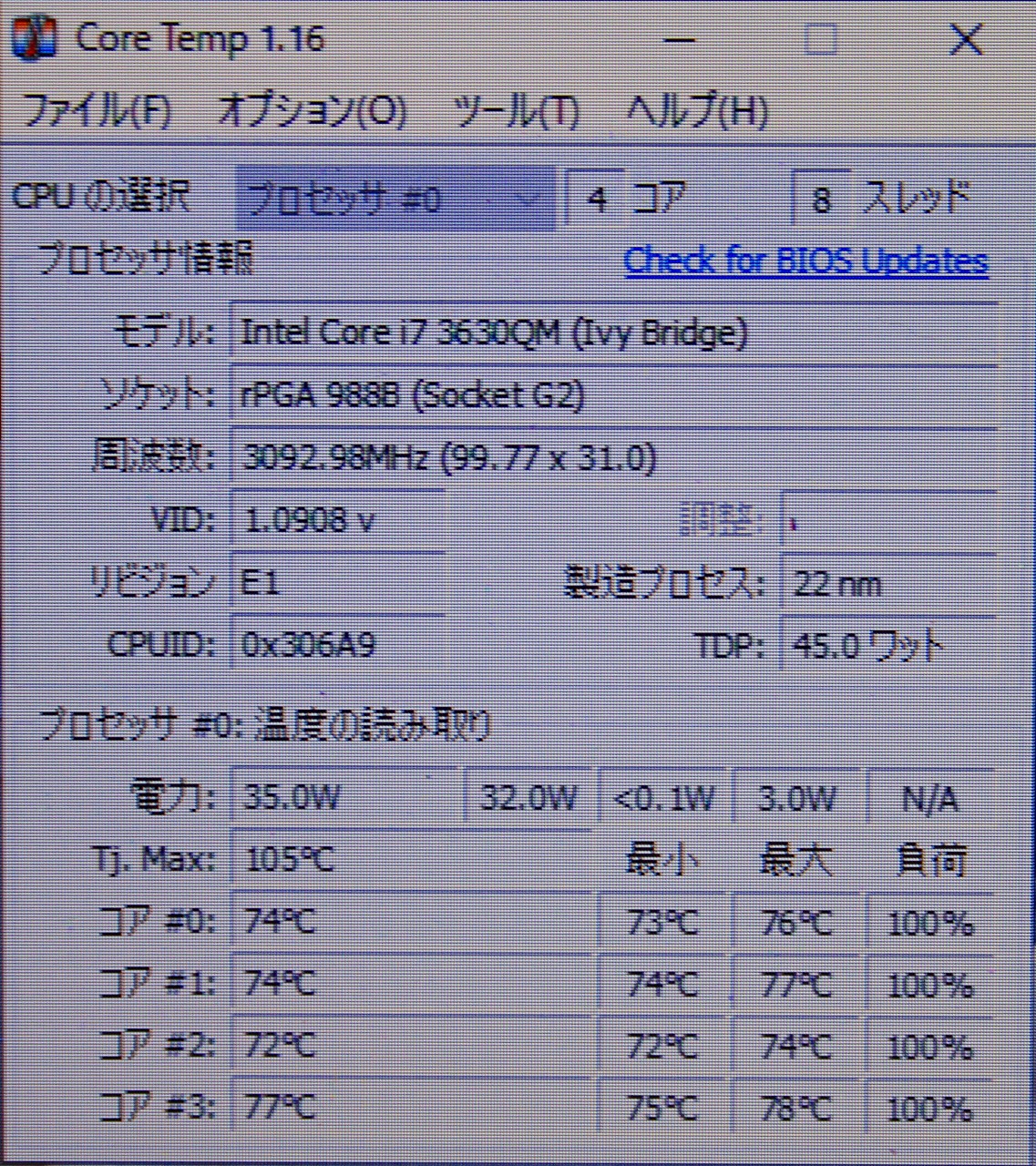

さて、クールスタッフを貼る前の温度は前回の画像と大差なかったんですが、相変わらず80度超えてました( ̄▽ ̄;)

でっ、クールスタッフを貼った後がこちら。

この値って正常なんでしょか(;^ω^)貼っただけです(゚Д゚;)

さて、クールスタッフを貼る前の温度は前回の画像と大差なかったんですが、相変わらず80度超えてました( ̄▽ ̄;)

でっ、クールスタッフを貼った後がこちら。

この値って正常なんでしょか(;^ω^)貼っただけです(゚Д゚;)

内蔵ファンはブン回ってましたけど、クーラーは付けて無いです(^▽^;)

それはそうと、パッケージには平たく貼った時は28%減、わっかにして貼った時は35%減って書いて有ったけど残念ながらそこまで冷えませんでした(;^ω^)

ま~メーカーがどう言う条件でテストしたのかわかりませんし、今回はコア周りの基盤部分に貼ったし、個人のテストとは環境が違うでしょうから当然ちゅ~たら当然なんですけどね(゚▽゚*)

けど確実に温度は2割ほど下がって、最高温度が68~73度以上に上がる事有りませんでした( *´艸)

貼る前にテストした温度から各コアで10度前後の低下ですし、内蔵ファンがブン回って温度上昇が止ったのはそれだけ冷やせてるって事でしょうか(・ ・?

これで吸引型クーラー付けたらもっと冷えるでしょう(#^^#)

沖電気恐るべし( ̄▽ ̄;)

画像の編集もですが、動画の編集なんかもたま~にしますけど、どう変わるか楽しみでは有りますな(●´ω`●)

ま~クーラー回してもガンガン発熱するのは間違いないと思うけど、今迄みたいに長時間高温って事は少なくなるやろからその分他の部品にかかる負担は減るんやないやろうか(・ ・?

ほとんどのノートPCはCPUの位置に蓋のスリットが有るでしょうから、もっと効率よく空気が流れる様に貼り方変えると内蔵ファンだけでもまだ冷えるかも知れませんなo(^-^)oワクワク

最近のPCに搭載されてるM.2規格のSSDは発熱が酷いからデスクトップやったらヒートシンク使うって聞きますけど、ノートPCにM.2が入ってたらヒートシンクの代わりに貼っても良いかもしれません(●´ω`●)

2021年04月25日

人造砥石で出た鍛流線Σ(・ω・ノ)ノ だいたい出来上がり\(^O^)/

いや~なかなかええ感じの1丁になりました(っ´∀`)っ

天然当ててここまではっきり出たのは初めてですな~( *´艸)

今までで1番良く出てるのが別誂えのふぐ引きですから、それと比べると墨流しに見える(^0^;)

けど、墨流しとは明らかに違う見た目です!

墨流しと鍛流線の違いですが、自分が感じた事は以下になります。

墨流しの包丁は平地、切り刃、裏の鋼と軟鉄の境から軟鉄側に縞模様が有ります!

(裏の模様は無い物も有るみたいですけど。)

それに対して鍛流線が出る包丁は、主に切り刃の模様がよく見えますが、平地は物次第、裏の軟鉄に有る模様はまず出る事は有りません。

(そもそも裏は出るほど磨くこと無いですし(^_^;))

何が原因でそうなるのか自分には解りませんから突っ込まんで下さいね(;´Д`)

平も銘が消える位薄めて行くと出て来たりするんですけど、必要以上に薄めると使い難くなりますから鍛流線のために無駄に薄くするのはよろしくないです(^◇^;)

また、前々から書いてる様に人造砥石で砥いでも見える物は少なく、天然を当てないと綺麗に見えるようになりません。

今回みたいに人造砥石で砥いで出る物はまれで、人造で模様が出るとすればまず墨流しやと思って間違いないでしょう!

ほとんどの鍛流線は光量や光の当て方で見える角度が有りますが、その角度を外すと見えなくなります!

日本刀の肌模様も光の加減で見えなくなる( ̄。 ̄;)

(撮影するのは非常に苦労します(;´Д`))

墨流しは光の角度等で白黒の反転は有りますけど、鍛流線や日本刀みたく見えなくなる事は無く、光量や角度に関係無く見えます!

後、前回も書いた私見ですが、ちがう鋼材を合わせて無理矢理造った模様の墨流しはどこかいやらしく感じてしまう(^0^;)

ちなみに今回の薄刃、鋼材は白鋼だと思われます!

堺では特別な物以外は裏の境目が白鋼(青以外の鋼が正しいかな(・ ・?)は直線、青鋼は紋鍛錬(波線)で造ります。

この包丁は直線でしたから上記に当てはめると白鋼になりますし、切れ味も白鋼のウリャ~!って感じでした(^0^ )

ただ、惜しい事に裏のサビが深くて消えるまで削るとそこだけ鋼が無くなる感じがしますんで、無理はぜずこのまま進行しない様に処置しておきましょう(*^_^*)

いろいろと調べてると、この包丁その筋では高名な鍛冶、2015年に亡くなった池田達男さんの所で造られた物の可能性が出てきた・・・Σ(・ω・ノ)ノ

包丁だけやなく、鍛刀もされてた池田さんが造った物やったら今回の鍛流線が出ても不思議は無い様な気もします(*^_^*)

砥ぎ上がったら見た目ええから売ろうかと思ってたけど、裏のサビの事も有るし、もうこの世に生まれる事の無い池田さんの包丁やったら大金出さん限り今後巡り会う事は無いでしょうから売るの止めて使う事にしょ( *´艸)

天然当ててここまではっきり出たのは初めてですな~( *´艸)

今までで1番良く出てるのが別誂えのふぐ引きですから、それと比べると墨流しに見える(^0^;)

けど、墨流しとは明らかに違う見た目です!

墨流しと鍛流線の違いですが、自分が感じた事は以下になります。

墨流しの包丁は平地、切り刃、裏の鋼と軟鉄の境から軟鉄側に縞模様が有ります!

(裏の模様は無い物も有るみたいですけど。)

それに対して鍛流線が出る包丁は、主に切り刃の模様がよく見えますが、平地は物次第、裏の軟鉄に有る模様はまず出る事は有りません。

(そもそも裏は出るほど磨くこと無いですし(^_^;))

何が原因でそうなるのか自分には解りませんから突っ込まんで下さいね(;´Д`)

平も銘が消える位薄めて行くと出て来たりするんですけど、必要以上に薄めると使い難くなりますから鍛流線のために無駄に薄くするのはよろしくないです(^◇^;)

また、前々から書いてる様に人造砥石で砥いでも見える物は少なく、天然を当てないと綺麗に見えるようになりません。

今回みたいに人造砥石で砥いで出る物はまれで、人造で模様が出るとすればまず墨流しやと思って間違いないでしょう!

ほとんどの鍛流線は光量や光の当て方で見える角度が有りますが、その角度を外すと見えなくなります!

日本刀の肌模様も光の加減で見えなくなる( ̄。 ̄;)

(撮影するのは非常に苦労します(;´Д`))

墨流しは光の角度等で白黒の反転は有りますけど、鍛流線や日本刀みたく見えなくなる事は無く、光量や角度に関係無く見えます!

後、前回も書いた私見ですが、ちがう鋼材を合わせて無理矢理造った模様の墨流しはどこかいやらしく感じてしまう(^0^;)

ちなみに今回の薄刃、鋼材は白鋼だと思われます!

堺では特別な物以外は裏の境目が白鋼(青以外の鋼が正しいかな(・ ・?)は直線、青鋼は紋鍛錬(波線)で造ります。

この包丁は直線でしたから上記に当てはめると白鋼になりますし、切れ味も白鋼のウリャ~!って感じでした(^0^ )

刃境に出来てるラインもええ感じで出てますし( *´艸)

ただ、惜しい事に裏のサビが深くて消えるまで削るとそこだけ鋼が無くなる感じがしますんで、無理はぜずこのまま進行しない様に処置しておきましょう(*^_^*)

前にも書きましたけど、良い鋼に現れる速く深く朽ち込むサビ(;´Д`)

ちなみに裏の枠中が表に出てるさび部分・・・(;^ω^)

左の2枚で穴が開いてるの解ると思います(>_<)

裏の黒いサビは全部穴予備軍です。゚(゚´Д`゚)゚。

切刃、軟鉄のサビは深くても何とか出来ますけど、裏のサビは発生したのを放置したらこんな事になりますからさびない様に綺麗にしておいてくださいね(b^ー°)

いろいろと調べてると、この包丁その筋では高名な鍛冶、2015年に亡くなった池田達男さんの所で造られた物の可能性が出てきた・・・Σ(・ω・ノ)ノ

2013年に和食がユネスコの無形文化遺産に登録された時にTV番組で包丁の特集が有ったんですが、そん時に出演されてた方です。

包丁だけやなく、鍛刀もされてた池田さんが造った物やったら今回の鍛流線が出ても不思議は無い様な気もします(*^_^*)

砥ぎ上がったら見た目ええから売ろうかと思ってたけど、裏のサビの事も有るし、もうこの世に生まれる事の無い池田さんの包丁やったら大金出さん限り今後巡り会う事は無いでしょうから売るの止めて使う事にしょ( *´艸)

今使ってる薄刃は7寸規格で結構重くて刻み物するのは良いけど、桂剥きするのはちょっと疲れたりします。

これは6寸規格ですし、今回のリメイクでけっこう削ったんで軽くて剥き物するのに良さそうな重さに仕上がりました(●´ω`●)

切れ味も申し分ないですし、自分好みに育てて行くのも楽しみな所です(*´ω`*)

2021年04月10日

ノートPCの熱対策!

PCのUpgradeしたのはええけどCPUの注文ミスで発熱量の多い物を使う事になった愛機(;^ω^)

高級グリスのおかげかなんなんか、さほど温度上昇する事無く普段は使えてる状況です(●´ω`●)

と言うか、アイドル時はむしろ温度が下がっとる( ̄▽ ̄;)

左が交換後、右が交換前ですが、改めてしっかりと内容みたらi5の方が3Ghz越えてるやん( ̄。 ̄;)

i5の定格周波数が2.5Ghzやからターボブースト状態(・ ・?負荷も20%位有るし・・・( ̄。 ̄;)。 ̄;)

どっちもアイドル状態なんですけどね(^0^;)

いつもこの位の温度やったから裏でせんでもええ仕事して無理しとったんやろか^_^;

それはさておき、i7に変えて画像編集でCPUに高負荷かけるとやっぱりコアの温度が軒並み80度超えて来やがる(;´Д`)

ってなわけで、吸引型のPCクーラーを付ける事にしましたヽ(^o^)丿

OPOLARのラップトップクーラー LC-06です!

実はi5の時も夏場の熱対策が気になって買ったんですけど、そこまで熱くならんかった事も有って使う機会があんまり無かったんですが、このLC-06がなかなか優れもので( *´艸`)

いろいろと理に適ってるんで説明したいと思いますm(_ _)m

飲食店でお店の中が煙まみれで換気が思うように出来て無い店舗に入った経験って有りませんか(・ ・?

あの状態は吸排気のバランスが取れて無いとか、換気ダクトの設計ミスなんかも有るんですが、換気扇の取り付け位置に問題が有る事が多い様です!

(換気扇の排気量を超える煙が出続けてるとどこに付いてても煙ったまんまでなかなか奇麗になりませんけど( ̄▽ ̄;))

換気扇って空気を押し出すより吸い出す方が効果が高いそうで、ダクトの入り口より出口に付けた方が効果的です ( *˙ω˙*)و グッ!

お店のダクトの状態で言うと、外壁に換気扇が付いてて、ガスコンロの上には口が有るだけの方が、換気扇がガスコンロの上で回ってるより良く排気します。

これをノートPCのクーラーに置き換えると、下に敷くタイプは入り口に当たる底面から空気を送る訳ですから排気するのはPCのファン頼りで熱い空気が溜まる場所が出来たりして難しくなります。

いくら強力なファンで下から空気を送っても、PCの底面が冷えるばっかりで内部は内蔵ファンの容量以上の排気は出来ん訳です。

静かやけどたいして冷えないと思われる敷くタイプと、一時的とはいえうるさいけどしっかり冷やしてくれる吸引タイプ、皆さんはどちらが良いですか(・ ・?

高級グリスのおかげかなんなんか、さほど温度上昇する事無く普段は使えてる状況です(●´ω`●)

と言うか、アイドル時はむしろ温度が下がっとる( ̄▽ ̄;)

左が交換後、右が交換前ですが、改めてしっかりと内容みたらi5の方が3Ghz越えてるやん( ̄。 ̄;)

i5の定格周波数が2.5Ghzやからターボブースト状態(・ ・?負荷も20%位有るし・・・( ̄。 ̄;)。 ̄;)

どっちもアイドル状態なんですけどね(^0^;)

いつもこの位の温度やったから裏でせんでもええ仕事して無理しとったんやろか^_^;

それはさておき、i7に変えて画像編集でCPUに高負荷かけるとやっぱりコアの温度が軒並み80度超えて来やがる(;´Д`)

ってなわけで、吸引型のPCクーラーを付ける事にしましたヽ(^o^)丿

(とは言っても、普段は必要ありません( ̄▽ ̄;)変換作業時のみです。)

OPOLARのラップトップクーラー LC-06です!

実はi5の時も夏場の熱対策が気になって買ったんですけど、そこまで熱くならんかった事も有って使う機会があんまり無かったんですが、このLC-06がなかなか優れもので( *´艸`)

いろいろと理に適ってるんで説明したいと思いますm(_ _)m

良くPCの下に敷いてファンで冷やすタイプを各通販サイトで見かけますけど、自分は前からあのタイプには少し疑問が有りまして・・・(;^ω^)

ノートPCの内部と似た状態が普段の生活の中にも有ったりしております。

ノートPCの内部と似た状態が普段の生活の中にも有ったりしております。

飲食店でお店の中が煙まみれで換気が思うように出来て無い店舗に入った経験って有りませんか(・ ・?

あの状態は吸排気のバランスが取れて無いとか、換気ダクトの設計ミスなんかも有るんですが、換気扇の取り付け位置に問題が有る事が多い様です!

(換気扇の排気量を超える煙が出続けてるとどこに付いてても煙ったまんまでなかなか奇麗になりませんけど( ̄▽ ̄;))

換気扇って空気を押し出すより吸い出す方が効果が高いそうで、ダクトの入り口より出口に付けた方が効果的です ( *˙ω˙*)و グッ!

お店のダクトの状態で言うと、外壁に換気扇が付いてて、ガスコンロの上には口が有るだけの方が、換気扇がガスコンロの上で回ってるより良く排気します。

これをノートPCのクーラーに置き換えると、下に敷くタイプは入り口に当たる底面から空気を送る訳ですから排気するのはPCのファン頼りで熱い空気が溜まる場所が出来たりして難しくなります。

いくら強力なファンで下から空気を送っても、PCの底面が冷えるばっかりで内部は内蔵ファンの容量以上の排気は出来ん訳です。

ま~無いより有った方が底面が冷える分良いんやと思いますけどね(;^ω^)

かたや排気口に付けるこのタイプは出口からPC内の空気を吸い出す訳ですから、内蔵ファン以上の強力な物はより吸い出す事が出来て底面のスリットから新しい空気が自然に入って効果的に冷やす事が出来ます!

(こうなるとPC内のファンはあんまり意味せんくなるんですけどね( ̄▽ ̄;))

下に敷くタイプが冷えないとは言いませんが、どっちが効果的かと言えば確実に吸引タイプに軍配が上がると思います。

また、持ち運びする事が多い人にとっては敷くタイプはかさばりますしちょっと動かすのも面倒やないでしょうか(・ ・?

吸引タイプの方がより冷えてコンパクトですから使い勝手は格段に良いです。

画像は高負荷時のCPUの状態を出した物です。

左、クーラー無し、右、クーラー有り。

かたや排気口に付けるこのタイプは出口からPC内の空気を吸い出す訳ですから、内蔵ファン以上の強力な物はより吸い出す事が出来て底面のスリットから新しい空気が自然に入って効果的に冷やす事が出来ます!

(こうなるとPC内のファンはあんまり意味せんくなるんですけどね( ̄▽ ̄;))

下に敷くタイプが冷えないとは言いませんが、どっちが効果的かと言えば確実に吸引タイプに軍配が上がると思います。

また、持ち運びする事が多い人にとっては敷くタイプはかさばりますしちょっと動かすのも面倒やないでしょうか(・ ・?

吸引タイプの方がより冷えてコンパクトですから使い勝手は格段に良いです。

画像は高負荷時のCPUの状態を出した物です。

左、クーラー無し、右、クーラー有り。

どちらもターボブーストがかかってるであろう3.1Ghz位ですが、クーラー使用時は最高温度74~78度、クーラー未使用時は81~86度と7~11度の差が有ります。

撮影時の温度を見ても、有り72~77度、無し81~84度と10度位の開きが有ります。

撮影時の温度を見ても、有り72~77度、無し81~84度と10度位の開きが有ります。

内部の熱をガンガン吸い出して外気を取り込んでるからこその冷却効果やないでしょうか(・ ・?

敷くタイプを持ってないんで検証はできませんが、果たしてでここまでの温度差が出るかどうか個人的には疑問です。

しっかり仕事してくれてるクーラーな訳ですが、この吸引タイプの悪い所を強いて言えば、敷くタイプと比べると取り付けが面倒な事、取付出来る排気口の位置が側面しか対応してない事、排気音がおっきい事でしょうか(・ ・?

取付位置はファンの構造上、横しか付けれません( ̄▽ ̄;)

敷くタイプを持ってないんで検証はできませんが、果たしてでここまでの温度差が出るかどうか個人的には疑問です。

しっかり仕事してくれてるクーラーな訳ですが、この吸引タイプの悪い所を強いて言えば、敷くタイプと比べると取り付けが面倒な事、取付出来る排気口の位置が側面しか対応してない事、排気音がおっきい事でしょうか(・ ・?

取付位置はファンの構造上、横しか付けれません( ̄▽ ̄;)

普段の取り付け作業はなれると大した事はありませんけど、排気音はMAXで回すとけっこうな音がしてます(゚▽゚*)

自分は気にならんのですが内蔵ファンがブン回った時の音が気になる人はもっと嫌かも知れません・・・(^▽^;)

自動モードでCPUに高負荷かけんかったら静かなんですよ(^_^)b

自動モードでCPUに高負荷かけんかったら静かなんですよ(^_^)b

静かやけどたいして冷えないと思われる敷くタイプと、一時的とはいえうるさいけどしっかり冷やしてくれる吸引タイプ、皆さんはどちらが良いですか(・ ・?

このページを書いてる今現在、LC-06はAmazonで¥3.299で有る模様です。

確か買った時は3千円せんかったと思うんですが、ちょっと前にAmazonで調べたら在庫切れで定価販売は有りませんでした。

その代わり、2万9千円で出してる輩がおりました( ̄▽ ̄;)

なんぼなんでも10倍って吹っ掛けすぎやろ(-”-メ)”-メ)”-メ)

どんだけぼったくるつもりや( `ー´)ノ

あと、類似品も何種類か出てるみたいですけど、見た感じ取り付けがちゃっちい気がする物、取付位置を絶対に傷つけるやろ(;^ω^)って思える物も有ります。

見た感じLC-06にそっくりな「IETSノートパソコンCPU冷却フィン」ってのが¥2.499で出てますけど、これは良さそうです(#^^#)

LC-06も見た時はちゃんと付くんやろか(・ ・?と思いましたけど、これがなかなかどうしてしっかり引っ付いてますから大したもんです( ´∀` )

このタイプのクーラーもひとつ買っとこかな(・ ・?

2021年03月30日

8年越えPCのUpgrade(^_^)bその2

さてさて、前回の続きSSD化ですが、「SSD クローン」で調べるとEaseUS Todo Backupと言うフリーソフトを使ってクローンを造ってる方が多いので自分もそのソフトでクローンを造ってみました。

元のHDDは750G、買ったSSDは500Gとちょい小っさいんですが、今のバージョンやとそこを上手に調整してクローン作成してくれる物らしい。

ま~ゴミファイル削除して、容量のおっきいのは外付けHDDに移動したんで500Gでも十分な容量が有ります。

で、出来上がったクローンとHDDを入れ替えて電源ポチってみたら真っ白画面にFUJITSUのロゴ・・・( ̄。 ̄;)

待ってると画像の画面が出てにっちもさっちも行かん様になりやがった(;´Д`)

もしクルーシャルやWDのSSDを使ってクローンをお考えの人はアドレス張っときますんで入手してください!

元のHDDは750G、買ったSSDは500Gとちょい小っさいんですが、今のバージョンやとそこを上手に調整してクローン作成してくれる物らしい。

ま~ゴミファイル削除して、容量のおっきいのは外付けHDDに移動したんで500Gでも十分な容量が有ります。

で、出来上がったクローンとHDDを入れ替えて電源ポチってみたら真っ白画面にFUJITSUのロゴ・・・( ̄。 ̄;)

待ってると画像の画面が出てにっちもさっちも行かん様になりやがった(;´Д`)

何が原因か解らず調べるとセクタバイセクタでしろだの何だのと言う情報が有ったからそれでしても一緒(>_<)

色々試したけど何をやっても症状変わらず全く先に進む様子が無い。゚(゚´Д`゚)゚。

かれこれ半日位はクローン作業&エラーの繰り返しと悪戦苦闘したけど進展せず(-”-メ)”-メ)

せっかく買ったのに全く使えんやんけ~~(-”-メ)”-メ)”-メ)

ま~気を取り直して「クルーシャル SSD クローン」で検索したらクルーシャルのHPからクローンソフトがダウンロード出来るって記事を発見(◎∀◎ )

メーカーHPに飛んでみたら懇切丁寧にクローンの制作方法が書いてあるやないですか( *´艸)

動画なんかも有ります(*^O^*)

画像のAcronis True Image for Crucialってクローンソフトを入手して指示通りにやったらすんなり立ち上がりました\(^O^)/

いや~良かった良かった(#^^#)

ちなみにこのソフト、クルーシャルの製品がPCに接続されてないとダウンロードしてもお金払わんとインストール出来ませんので、製品買った人だけが特典で使えるソフトみたいです(^_^;)

購入特典やったらまちっと解りやすく説明書に書いといてくれたら難無く進んだのに・・・(~_~;)

調べたら、WD(ウェスタンデジタル)製品が有れば使えるAcronis True Image WD Editionや30日無料のトライアル版も有るみたいです。

後々の事を考えるとトライアル版よりfor CrucialやWD Editionの方が賢いかも知れませんね。

自分のPCはWDのHDDでしたからWD Editionも使えた訳です( ̄▽ ̄;)

後で解ったことですが、国内メーカーの特に富士通製PCはEaseUS Todo Backupでコピー出来ない部分が有るらしく、結構失敗してる人が居るみたいですな~( -ω-)y─┛~~~

すんなり行く人も居るみたいやから何でなんかは解りませんσ(^◇^;)

何かと使えるみたいです ( *˙ω˙*)و グッ!

アクロニスjp(クルーシャル)

https://www.acronis.com/ja-jp/promotion/CrucialHD-download/

WD

https://support-jp.wd.com/app/products/product-detail/p/276#WD_downloads

自分はこれで助かりましたヽ(^。^)ノ

さて、肝心の起動時間ですが、30秒ほどで起動時の全プロセスが終了するようになったΣ(・ω・ノ)ノ

起動時間1/10とは( ̄。 ̄;)

プラウザなんかもサクサク動くし何と快適なことか(*^_^*)

CPU交換前の最長時間から考えると、も~前の状態には戻れませんな~~( ̄▽ ̄;)

ただこのSSD化って良いことばっかりや無いようで、壊れたら最後データーが全部飛んでまうみたいですから、今まで使ってたHDDにバックアップとして定期的にクローンを造っといた方が賢い様です・・・。

理論上は結構な年数大丈夫みたいですが、使用頻度で短くなるそうなんで、転ばぬ先の杖って事で準備するのが賢明でしょう(^_^)b

もし、してみようと思った方、メーカー保証期間内のPCは裏蓋開けると保証対象外になると思います。

また、上手く行かない場合も考えられるんで、あくまでも自己責任でお願いしますm(_ _)m

2021年03月25日

8年越えPCのUpgrade(^_^)b

いつもは刃物のメンテですが、今回はPCのメンテです(*^_^*)

前回、残欠のアップ画像の編集が終わってブログに載せやすいサイズやら拡張子の変更に一括変換してる時に「まちっと速く終わらんやろか(・ ・?」と思ってしまった(;^ω^)

何時間も掛かる訳やなかったけど、前から大量に一括変換する時はいかんせん時間が掛かるんで少し考えてみようかと!

自分が今使ってるPCは2012年の冬に発売された富士通のノートPCでかれこれ8年越えの付き合いですが、ハード面の故障も無くいまだ現役で活動しております(*^-^*)

当時の中級機種でCPUはPentium i5、HDDも750Gと当時から何の不満も無い子でしたが8年も経つと周りの進歩が凄まじく、CPUは18コア32スレッドなんちゅう当時からすると化け物級のえげつない代物が世に存在します(~_~;)

(自分のCPU i5が2コア4スレッドですから単純に9倍ですわ( ̄▽ ̄;))

HDDも1Tは当たり前(・ ・?起動ドライブにはSSDを使ってサクサク処理しちゃいましょ~~\(^O^)/って凄いことになっとります(~_~;)

今でも画像の編集以外さほど不満は無いんですが、確かに初回の立ち上がりの速度が通常6分ちょい、遅い時に9分近くかかるのはちょっと・・・( ̄。 ̄;)

そろそろ買い替えるか(・ ・?とも思わないでもないですが元気に動いてますんで、内蔵されてるメカの変更を考えてみました ( *˙ω˙*)و グッ!

ウェブ上でもSSD化したらとてつもなく起動時間が短くなったって記事が結構な数見かけるしこの際してみても良いかな~と(*^O^*)

そんなこんなで、メーカー保証はとうの昔に切れてるし、自己責任でCPUの交換と起動ドライブのSSD化を試みることに(^_^)b

さて、試みるとは言うものの、SSD化はさておきCPUは機械的に交換出来んの(・ ・?って話しでしてσ(^◇^;)

幸い自分のPCはかなり楽にメカ交換出来る部類らしく、ネットを調べてもノートPCをいじってる人たちから高評価みたいです(*^O^*)

画像の左下がHDD収納部(今はSSDが入っております)、でかい開口部の真ん中がCPU、その下にメモリが配置されてて、ドライバー1本でネジを回して蓋を開けるだけ!とアクセスするのが非常に楽( *´艸)

動画サイトでバキバキ言わせながら分解してるの見るとやる気が失せますけど、これやったら要らん場所の分解、組み立ての手間が省けるんで助かりました\(^O^)/

HDD、CPU交換で機械的な問題は無くなりましたが、どのCPUに交換可能か調べると、世代が変わると認識しない可能性が有ると言う事やったんで、自分のPCの上位モデルに搭載されてるCPUやったら問題無いやろうとそれに決定!

(マザーボードとの相性とかチップセットがどうとか有るんですが、素人にはややこしいです(;´Д`))

さて、交換出来るCPU、CPUを交換する時に塗らんとあかんCPUグリス、SSDとSSDのクローンを造るときに使うSSDケースを注文して届くのを心待ちにしてたんですが、届いたのを確認したら問題が・・・(~_~;)

交換前のCPU i5-3210Mから上位モデルに搭載されてるCPU i7-3632QMに交換するはずやったんですが、注文ミスで違う型番のCPU i7-3630QMが届いてしもた(;´Д`)

前回、残欠のアップ画像の編集が終わってブログに載せやすいサイズやら拡張子の変更に一括変換してる時に「まちっと速く終わらんやろか(・ ・?」と思ってしまった(;^ω^)

何時間も掛かる訳やなかったけど、前から大量に一括変換する時はいかんせん時間が掛かるんで少し考えてみようかと!

自分が今使ってるPCは2012年の冬に発売された富士通のノートPCでかれこれ8年越えの付き合いですが、ハード面の故障も無くいまだ現役で活動しております(*^-^*)

当時の中級機種でCPUはPentium i5、HDDも750Gと当時から何の不満も無い子でしたが8年も経つと周りの進歩が凄まじく、CPUは18コア32スレッドなんちゅう当時からすると化け物級のえげつない代物が世に存在します(~_~;)

(自分のCPU i5が2コア4スレッドですから単純に9倍ですわ( ̄▽ ̄;))

HDDも1Tは当たり前(・ ・?起動ドライブにはSSDを使ってサクサク処理しちゃいましょ~~\(^O^)/って凄いことになっとります(~_~;)

今でも画像の編集以外さほど不満は無いんですが、確かに初回の立ち上がりの速度が通常6分ちょい、遅い時に9分近くかかるのはちょっと・・・( ̄。 ̄;)

そろそろ買い替えるか(・ ・?とも思わないでもないですが元気に動いてますんで、内蔵されてるメカの変更を考えてみました ( *˙ω˙*)و グッ!

ウェブ上でもSSD化したらとてつもなく起動時間が短くなったって記事が結構な数見かけるしこの際してみても良いかな~と(*^O^*)

そんなこんなで、メーカー保証はとうの昔に切れてるし、自己責任でCPUの交換と起動ドライブのSSD化を試みることに(^_^)b

さて、試みるとは言うものの、SSD化はさておきCPUは機械的に交換出来んの(・ ・?って話しでしてσ(^◇^;)

幸い自分のPCはかなり楽にメカ交換出来る部類らしく、ネットを調べてもノートPCをいじってる人たちから高評価みたいです(*^O^*)

画像の左下がHDD収納部(今はSSDが入っております)、でかい開口部の真ん中がCPU、その下にメモリが配置されてて、ドライバー1本でネジを回して蓋を開けるだけ!とアクセスするのが非常に楽( *´艸)

動画サイトでバキバキ言わせながら分解してるの見るとやる気が失せますけど、これやったら要らん場所の分解、組み立ての手間が省けるんで助かりました\(^O^)/

HDD、CPU交換で機械的な問題は無くなりましたが、どのCPUに交換可能か調べると、世代が変わると認識しない可能性が有ると言う事やったんで、自分のPCの上位モデルに搭載されてるCPUやったら問題無いやろうとそれに決定!

(マザーボードとの相性とかチップセットがどうとか有るんですが、素人にはややこしいです(;´Д`))

さて、交換出来るCPU、CPUを交換する時に塗らんとあかんCPUグリス、SSDとSSDのクローンを造るときに使うSSDケースを注文して届くのを心待ちにしてたんですが、届いたのを確認したら問題が・・・(~_~;)

交換前のCPU i5-3210Mから上位モデルに搭載されてるCPU i7-3632QMに交換するはずやったんですが、注文ミスで違う型番のCPU i7-3630QMが届いてしもた(;´Д`)

届いた方が性能は良くて、搭載、稼働には問題ないんですが、TDPって言われる熱設計電力(ようはどんだけ熱持つか!)が35W→45Wと30%も多く発熱する物が手元に( ̄。 ̄;)

発熱が多い分処理速度も速いからええかも知れんけど、あんまり熱くなると冷やす方が追い付かんくなる可能性も。゚(゚´Д`゚)゚。

調べると何とかなってる様なんで気にせずそのまま使うことにしました。

まぁあまりにも熱持つ様やったら対策せんとあかんと思いますが、目星は付けてあるんで(*^m^*)

届いた品物がこちら

クルーシャルのSSD MX500、2.5インチ外付けSATAケース、注文ミスったCPU、CPUグリス(良いの買っといて良かった(・ ・?)

取りあえず時間のかからないCPI交換から!

手順等は皆さんネット上に上げてらっしゃるんですっ飛ばして、結果は・・・体感出来る位変わりました\(^O^)/

コアの数が2→4になったんで、単純にスピードも2倍!て事は有りません(^◇^;)とは言っても初回の立ち上がりで1分位は短くなった( *´艸)ソフトの立ち上がりも前より早くなった\(^O^)/

倍のスペック持ってるから体感出来んとおかしいんですけど、初回の立ち上がりにまだ5分位かるって事は今まで時間が掛かってる大半はデーターの読み込みって事ですな~~(~_~;)

読み込み速度が遅いのだけ解決したい方はSSD化だけで良いかもしれません(^_^)b

後はHDDの中身をSSDにクローンして付け直すだけ(^_^)bと思ってたらまたトラブってしもた( ̄。 ̄;)

このまま書くと長くなるんで続きは次回にm(_ _)m

発熱が多い分処理速度も速いからええかも知れんけど、あんまり熱くなると冷やす方が追い付かんくなる可能性も。゚(゚´Д`゚)゚。

調べると何とかなってる様なんで気にせずそのまま使うことにしました。

まぁあまりにも熱持つ様やったら対策せんとあかんと思いますが、目星は付けてあるんで(*^m^*)

届いた品物がこちら

クルーシャルのSSD MX500、2.5インチ外付けSATAケース、注文ミスったCPU、CPUグリス(良いの買っといて良かった(・ ・?)

取りあえず時間のかからないCPI交換から!

手順等は皆さんネット上に上げてらっしゃるんですっ飛ばして、結果は・・・体感出来る位変わりました\(^O^)/

コアの数が2→4になったんで、単純にスピードも2倍!て事は有りません(^◇^;)とは言っても初回の立ち上がりで1分位は短くなった( *´艸)ソフトの立ち上がりも前より早くなった\(^O^)/

倍のスペック持ってるから体感出来んとおかしいんですけど、初回の立ち上がりにまだ5分位かるって事は今まで時間が掛かってる大半はデーターの読み込みって事ですな~~(~_~;)

読み込み速度が遅いのだけ解決したい方はSSD化だけで良いかもしれません(^_^)b

後はHDDの中身をSSDにクローンして付け直すだけ(^_^)bと思ってたらまたトラブってしもた( ̄。 ̄;)

このまま書くと長くなるんで続きは次回にm(_ _)m

2021年03月11日

ひょんな事から刀の研磨+α(^0^;) 取りあえず完成。

さてさて、付属品も出来たんで、気合いを入れて磨き上げおば!

いろいろと試行錯誤しながら、なんとかそれなりになりました(*^O^*)

それなりになったんですがちょっと気になる事が!

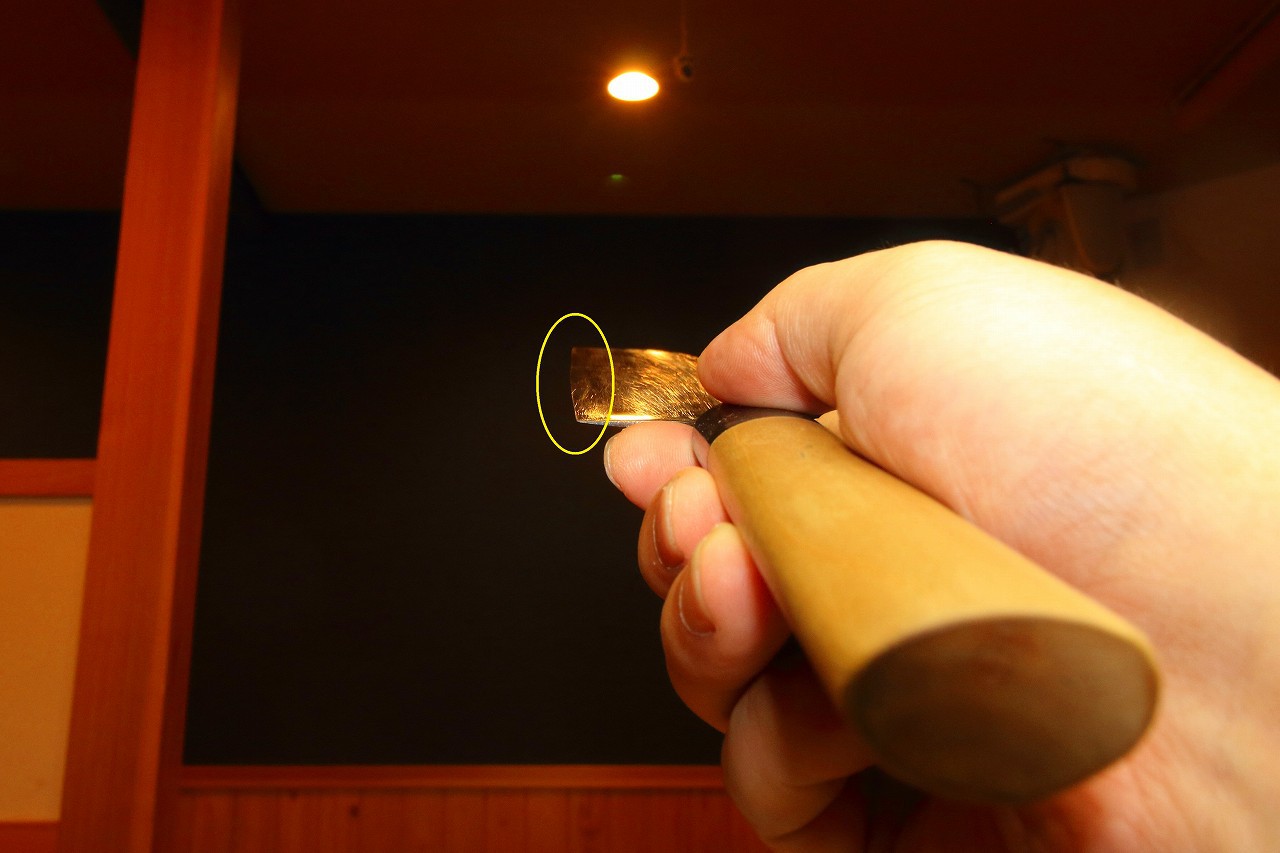

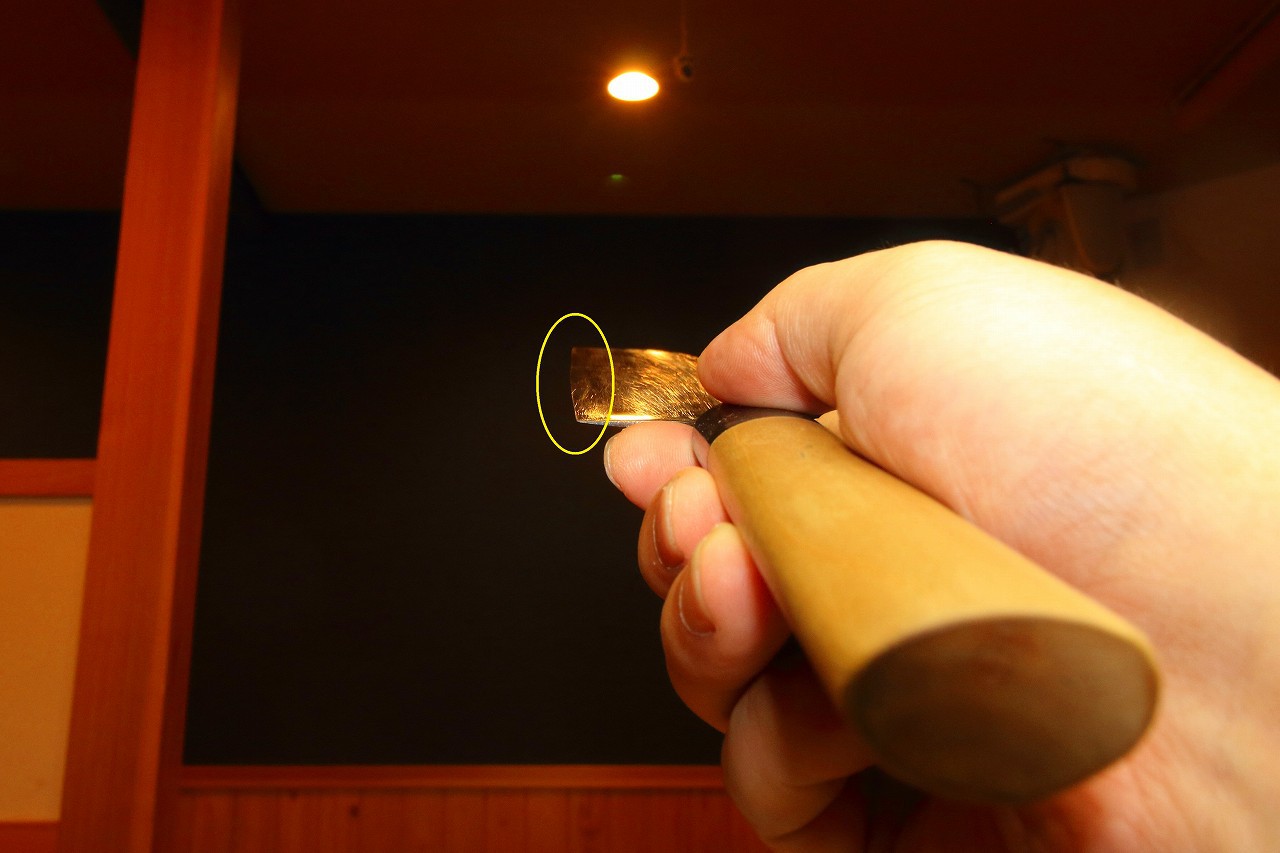

刃紋や肌の状態を見るのに光に透かすと鎬筋付近の色が部分的に違って見える(・ ・?

いろいろと試行錯誤しながら、なんとかそれなりになりました(*^O^*)

それなりになったんですがちょっと気になる事が!

刃紋や肌の状態を見るのに光に透かすと鎬筋付近の色が部分的に違って見える(・ ・?

取りあえ1部を赤丸で囲んだんですが分かりますかね(・ ・?

出来た白鞘に組み付けるとこんな感じに( *´艸)

見てくれはそれなりになりましたけど、素人仕上げ、素人作ですからこれでお金を頂ける様な仕上がりでは有りません(;´Д`)

まぁええ経験させてもらったんで、手間賃をもらうつもりは有りませんし(^_^ )

鎬筋の刃側に刃紋みたいに色が変わってる所がそうなんですが・・・。

調べてみると「映り」と言う物みたいです。

とあるTV番組で、映りは古い刀、平安末期から室町時代までの刀に良く見ることが出来るのなんのと言ってたけど、もしこの残欠が当てはまるんやったら・・・(@@;)

この映りって代物は本焼きの包丁にも出てるものがあるそうで、非常によく切れる物に現れるんだそうです(。→ˇ艸←)

そおいや砥いでるときに何回か軽く指切ってますし、気付かないうちに皮1枚削いでたりしてるな~~( ̄。 ̄;)

手を切らないように巻いてる布は時々パックリ切れてることも有りますし、試しに髭に当てたらしっかり剃れました(。→ˇ艸←)

細身で反りもさほど無いから切られたナカゴ側を想像すると、腰反りの太刀姿な感じに思えたりもしますが、もしそうで健全な姿のままやったら4~50万くらいしても不思議や無かったんでしょうね~(^◇^;)もったいない話しです(;´Д`)

持ってきた当人曰く、昔々天草に唐津藩の役人が居たとか、どこかの落ち武者が落延びて来たとかって言う話があるそうです!

とあるTV番組で、映りは古い刀、平安末期から室町時代までの刀に良く見ることが出来るのなんのと言ってたけど、もしこの残欠が当てはまるんやったら・・・(@@;)

この映りって代物は本焼きの包丁にも出てるものがあるそうで、非常によく切れる物に現れるんだそうです(。→ˇ艸←)

そおいや砥いでるときに何回か軽く指切ってますし、気付かないうちに皮1枚削いでたりしてるな~~( ̄。 ̄;)

手を切らないように巻いてる布は時々パックリ切れてることも有りますし、試しに髭に当てたらしっかり剃れました(。→ˇ艸←)

細身で反りもさほど無いから切られたナカゴ側を想像すると、腰反りの太刀姿な感じに思えたりもしますが、もしそうで健全な姿のままやったら4~50万くらいしても不思議や無かったんでしょうね~(^◇^;)もったいない話しです(;´Д`)

持ってきた当人曰く、昔々天草に唐津藩の役人が居たとか、どこかの落ち武者が落延びて来たとかって言う話があるそうです!

そおいや大河ドラマ麒麟が来るの光秀の血筋が苓北で城主してたって話しも有りますしね~(*^_^*)

本当かどうかわ土地の歴史を知らん自分には知る余地もないんですが( ̄。 ̄;)

まぁ\(^∀\)その話しは(/∀^)/置いといて、こんな感じになりました\(^O^)/

本当かどうかわ土地の歴史を知らん自分には知る余地もないんですが( ̄。 ̄;)

まぁ\(^∀\)その話しは(/∀^)/置いといて、こんな感じになりました\(^O^)/

出来た白鞘に組み付けるとこんな感じに( *´艸)

見てくれはそれなりになりましたけど、素人仕上げ、素人作ですからこれでお金を頂ける様な仕上がりでは有りません(;´Д`)

まぁええ経験させてもらったんで、手間賃をもらうつもりは有りませんし(^_^ )

材料費は出してもらいましたけどね(*^O^*)

ちなみに刃渡りは登録しなくてもええ長さですが、刃物ですから正当な理由無く持ち歩くと御用になります(^◇^;)

そこはポケットナイフでも日本刀でも同じですけど(*^-^*)

ちなみに刃渡りは登録しなくてもええ長さですが、刃物ですから正当な理由無く持ち歩くと御用になります(^◇^;)

そこはポケットナイフでも日本刀でも同じですけど(*^-^*)

この残欠を砥いで思った事は、包丁がそこそこ砥げるからと刀剣に手を出したらいかんって事です(;´Д`)

美術館に展示してあるレベルまでに磨き上げるのは、いくら根気が有ってもにわか仕込みの砥ぎでは出来ません(>_<)

やっぱりそれなりのノウハウと経験が必要です!

動画サイトで公開してる物の中に、買った刀を人造使って砥いでる動画が有りますが、あれ薄サビは取れても刃紋、地肌の模様は見えなくなってしまいます(ノД`)

(中にはお前包丁もよ~砥がんやろ( `Д´)/って突っ込みたくなる輩も(-”-メ)))

今回手持ちの人造で何処まで天然に近づけるか試してみたんですが、刃紋、地肌も見事に消えてステンレス包丁みたいにツルペタになりました(;´Д`)

ナイフみたいに薬品使ったエッチングで刃紋等出す方法も有りますけど、あれはあれで砥石で磨き出すほど綺麗になりませんし、薬品使うから後がめんどくさそうですし(^◇^;)

やっぱり天然砥石恐るべしって所でしょうか(^_^;)

平安や室町時代に今みたいな砥ぎをしていたかは自分の知るところでは有りませんが、少なくとも江戸時代位から今まで砥ぎの手法がそのままって事はあのやり方が一番良いからやと思います。

伝統やなんやと言うても人間は楽に出来る方法が有るならそっちを選択して、それまでのやり方が淘汰されてるでしょうし。

また、技術的な事もそうですが、刀剣研磨には砥石以外にもいろいろと道具が要りますんで、それを集めるだけでも結構な金額になると思われます( ̄。 ̄;)

自分は興味本位で買ってた石がいくつか有りましたし、専用道具の代用できる物を持ってる人が居たんで無理言って分けてもらったりしてソコソコに出来ましたけど、人造しか無い状態で、内雲砥石等まで買うとなったら諭吉さんがどれだけ要ることやら・・・(^0^;)

本気で刀剣の砥ぎを生業にするんやったら良いですけど、包丁の延長で砥いでみようとすると痛い目みることは間違いないかと(;´Д`)

手持ちの刀が錆びたり曇って来た時は、おとなしく研磨師の方のに渡した方が賢明です(^0^;)

無駄なお金使わなくて良いですし、何より大事な刀を必要以上砥ぎ減らす事は無いでしょうから(*^_^*)

それでも砥いでみたいと思った方は、先ずは残欠~脇差しの短めの物から!後、どんな道具が必要か調べて揃える余裕が有るならどうぞ(^_^)b

いきなり登録証付き60cm超えの刀は悲惨な事になるのは間違いないです(;´Д`)

2021年02月20日

人造砥石で出た鍛流線Σ(・ω・ノ)ノ

包丁の鍛流線を出す為には天然砥石が要ると所々に書いてきましたが、#1000で砥いでも鍛流線が出る包丁を見つけてしもた( ̄。 ̄;)

この包丁はいろいろ砥いでみたいと前にオークションで買ってそのまましまい込んでた物です。

初見は何を切ったらこんなに刃が欠けるんや(;´Д`)って思った薄刃!

ご家庭で堅い物を切るのに使われたんやないでしょうか(>_<)

まぁ包丁の強度を考慮せずに良く切れるから堅い物もいけるやろうと何でもかんでもって事はご家庭では往々にして有ることですけど(;´Д`)

修理する値段を聞いてビックリして売りに出したんやないかと思いますが、もったいない事です(ノД`)

銘は堺刀司 岩国作!

まだ鋼材が何か解りませんが、今普通に買ったら白で3万近く、青やったら5万位する代物です(~_~;)

画像は取りあえずざっくりと#8000まで当てた物ですが、綺麗にしてやったらどおなるか楽しみです( *´艸)

回転砥石が欲しくなってきた(^_^;)

今まで書いてきた事が全部ぶっ飛んでしもたやんけ(;゚ロ゚)

今までの内容は出る可能性が有る物に天然当てて見える様にしてましたけど(ってか確認のために砥いでる包丁全部を部分的に当ててるんやけど(^O^))、作り方でここまでの物が出来るとは・・・堺の鍛冶屋さん恐るべし(^0^;)

この包丁はいろいろ砥いでみたいと前にオークションで買ってそのまましまい込んでた物です。

初見は何を切ったらこんなに刃が欠けるんや(;´Д`)って思った薄刃!

ご家庭で堅い物を切るのに使われたんやないでしょうか(>_<)

まぁ包丁の強度を考慮せずに良く切れるから堅い物もいけるやろうと何でもかんでもって事はご家庭では往々にして有ることですけど(;´Д`)

修理する値段を聞いてビックリして売りに出したんやないかと思いますが、もったいない事です(ノД`)

銘は堺刀司 岩国作!

まだ鋼材が何か解りませんが、今普通に買ったら白で3万近く、青やったら5万位する代物です(~_~;)

買値は1/10以下(^_^;)

残欠砥ぎに飽きてきた(>_<)もとい(^0^;)、いろいろと考えて試すのに疲れてきたんで何か気晴らしにええもん無いかと整理してたんですが、その中でこれの切り刃しっかり見たら鍛流線の痕跡が有ったんで、#1000で砥いでみたら出て来よりました(^◇^;)

残欠砥ぎに飽きてきた(>_<)もとい(^0^;)、いろいろと考えて試すのに疲れてきたんで何か気晴らしにええもん無いかと整理してたんですが、その中でこれの切り刃しっかり見たら鍛流線の痕跡が有ったんで、#1000で砥いでみたら出て来よりました(^◇^;)

画像は取りあえずざっくりと#8000まで当てた物ですが、綺麗にしてやったらどおなるか楽しみです( *´艸)

こんなのがいっぱい出来たら墨流しの包丁は需要減るでしょうね~(^O^)

まぁ自分も初めて目にしたからそうそう出来る代物ではないでしょうし1丁仕上げるのにかなり苦労しそうですけど(^0^;)

それはさておき結構傷んでますから、歪取り、表裏の錆取り、平、切り刃の調整と欠けの修正等々やること目白押しっす( ̄。 ̄;)

おおよその見当は付いてますけど使われてる鋼材も解りませんから、白紙やったら修正はまだ楽ですけど、もし青紙やったら・・・(^0^;)

回転砥石が欲しくなってきた(^_^;)

鍛流線が出てる包丁って墨流しみたいに見えますけど、墨流しより品がええと思ってるのは自分だけやろか(・ ・?

墨流しやダマスカス風っていかにも!って感じでいやらしく思うんですよね~( ̄。 ̄;)

出来上がりは残欠と平行しながらになりますんで、向こうが出来てからになるとおもいますが興味のある方はしばらくお待ちください(^◇^;)

2021年02月05日

ひょんな事から刀の研磨+α(^0^;) その後

前回砥ぎがソコソコ出来たんで、鞘とハバキの制作に取り掛かります(*^O^*)

鞘は現在、朴ノ木で作るそうですが、そんな代物そこいらで手に入る訳有りませんから、手っ取り早く桐の板材ですることに(^0^;)

調べてると、昔は桧や桐なんかで鞘を作ってた事が有ったそうですが、いつの間にか朴ノ木だけでするようになったそうです。

桧や桐は硬さや加工のしやすさで朴ノ木に比べて少し問題点がるそうで、ええ感じの硬さが朴ノ木なんではないかと思います。

(憶測ですけどね(^◇^;))

ハバキは銅や銀なんかで作られますけど、ホームセンターに売ってる板やと厚みが足りん( ̄。 ̄;)

こんな時は便利になたネット環境を使って仕入れる事に(*^_^*)

材料も揃ったんで制作開始 ( *˙ω˙*)و グッ!

でっ、

出来上がってしまった(^◇^;)

作るのに一生懸命になって途中の画像撮り忘れてた(;´Д`)

鞘、ハバキとも作り方は参考HPに載ってましたし、他にもUPしてる人が居たんでなんとか出来上がりましたヽ(^o^)丿

つくづくインターネットって便利なものです(゚▽゚*)

鞘の方は、始めは大まかに削り出して、ある程度出来たら刀身と合わせては削り、また合わせては削りの繰り返しで、刀身が鞘内に当たらない様に、けど削りすぎてガタガタ言わない様に少しずつ削って行きます(^0^;)

柄の方はすっぽ抜けない様に少しきつめに、けど刀身を抜く時に道具を使わなくても抜ける位の感じで(;´Д`)

素人が作ったにしては一応良い感じに出来たと思います(*^_^*)

これに刀身を組み込んだら取りあえず形になります( *´艸)

にしても、1~10まで刀制作に携わってる方々はやっぱり凄い人たちやとつくづく思います( *´艸)

後は磨き上げですけど、こっからの作業が自分には未知の領域でして・・・( ̄。 ̄;)

鍛流線出すために似た事を包丁でしてたとは言え、物が別もんですし・・・。

名刺位の厚さにした砥石を細かく砕いて、それを刀身に並べて磨くって石の使い方もさることながら、石の種類が全く解らん(-”-メ)

地艶と言われる物に至ってはある種の仕上砥の堅さ違いでかなりの数が有るみたいですし、刀の鉄質に合う合わないが有るみたいで・・・(;´Д`)

まぁ堅くてちっちゃいのがいくつか有るからその中で使えるのが見つかれば良いんですが(~_~;)

またまたこの続きは次回に(^_^)b

次は自分の腕で何処まで綺麗に出来るか!が課題です(^◇^;)

2021年01月27日

銃砲刀剣類所持等取締法と銃砲刀剣類登録証

熊本県の緊急事態宣言発令で18時から営業の自分所は実質3週間の休業をせざる終えなくなってしまった(~_~;)

まぁ状況見ればしゃ~ないことでは有りますけど、今後どうなるのか・・・(;´Д`)

さて、今回残欠を砥ぐに当り、今までなんとなくしか理解していなかった銃砲刀剣類所持等取締法、俗に言う銃刀法と銃砲刀剣類登録証について改めて調べてみました。

まぁ包丁って刃物を日々扱ってる訳ですからちゃんと理解しておいて損する事は無いでしょうし(^_^)b

銃砲刀剣類に含まれている銃砲類は狩猟でもしない限り縁がないと思いますんで、それ以外に対する事だけにします(*^_^*)

まず、銃刀法の対象になる物は、刀剣類、模造刀剣類、刃物の3つが有ります。

刀剣類(要は日本刀)と刃物(包丁やナイフ)が対象になるのは分かりますが、模造刀も対象になってるとは改めて知りました(^◇^;)

ある意味びっくりです(;´Д`)

まず刀剣類ですが、許可無く「所持」が禁止されてます。

禁止されてわいますけど、銃砲刀剣類登録証と言って発見された場所を管轄してる各都道府県の教育委員会から発行されている登録証が付属している刀は美術品として誰でも「所持」することが出来ます。

刀剣類の定義ですが、

刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

と有ります。

飛び出しナイフの事\(・_\)は(/_・)/横に置いといて、この説明を読んでふと思ったのが、「あいくち」ってどういう定義(・ ・?です。

ヤクザ映画なんかでドスって呼称で良く出てきますが、映像を思い出す限り白鞘の短刀ってイメージしか有りません(~_~;)

あいくちについて調べると、鍔が無く、拵えの鞘と柄の合わせ目がぴったり合っている所からあいくちと言い、刀身に反りが無いと言う説明がありました。

画像の枠の部分みたくなってるのがあいくち拵えです。

拵えは外出する時に刀身を納めて携帯する外装で、柄に鮫皮や柄糸を巻いて補強しますし、鞘は漆等を塗ります。

まぁ鍔が無くて鞘と柄の合わせ目がぴったり合う物がすべてあいくちやったら白鞘に収まってる刀はみんなあいくちになりますし( ̄。 ̄;)

砥いでる残欠は、拵えも無いし反りが有りますからあいくちの定義から外れますし、刃渡りは15cm以下ですから刀剣類の定義からも外れ、登録は無くても良い分類になるって事でしょう(*^_^*)

刀剣類の定義から外れるとは言っても刃物で有る事は間違いありませんから、銃刀法の対象なのは間違いないんですが(^◇^;)

続いて刃物ですが、人畜を殺傷する能力を持つ片刃または両刃の鋼質性の用具で刀剣類以外のものを言う。

だそうです。

包丁、ナイフ等の切れる物全般になるみたいで、カッターナイフやハサミもどうかした時は対象みたいで(゚Д゚;)

包丁やナイフを対象に話しを進めますが、これについては「所持」は禁じられたり許可を受けることを求められたりしてませんが、刃体の長さが6センチを超えるものについては「携帯」を禁じられています。

ランボーナイフⅢやたかな(・ ・?とか、出刃の8寸なんかは短刀なんかよりえげつない見た目の代物ですが、刀剣類とは違うんで登録が要らないってのもどおでしょうか(~_~;)

まぁ道具って考えなんでしょうけど( ̄。 ̄;)

さて、この説明の6cmを超えるって有りますけど、6cmより短かったら携帯しても良いのか(・ ・?ってなりますが、ポケットに入れて目をギラつかせてたら職質受けるでしょうし、ギラつかせて無くても持ってるのが見つかったら軽犯罪法に引っかかって拘留されたり罰金を払うことになります。

ただ、正当な理由が有れば携帯しても良いそうです。

正当な理由とは、例えば、ナイフや包丁をお店で買って持って帰る所やったり、砥いで貰うためにお店等に持って行く、もしくは砥ぎ上がったから持って帰る。

まぁ状況見ればしゃ~ないことでは有りますけど、今後どうなるのか・・・(;´Д`)

さて、今回残欠を砥ぐに当り、今までなんとなくしか理解していなかった銃砲刀剣類所持等取締法、俗に言う銃刀法と銃砲刀剣類登録証について改めて調べてみました。

まぁ包丁って刃物を日々扱ってる訳ですからちゃんと理解しておいて損する事は無いでしょうし(^_^)b

銃砲刀剣類に含まれている銃砲類は狩猟でもしない限り縁がないと思いますんで、それ以外に対する事だけにします(*^_^*)

まず、銃刀法の対象になる物は、刀剣類、模造刀剣類、刃物の3つが有ります。

刀剣類(要は日本刀)と刃物(包丁やナイフ)が対象になるのは分かりますが、模造刀も対象になってるとは改めて知りました(^◇^;)

ある意味びっくりです(;´Д`)

まず刀剣類ですが、許可無く「所持」が禁止されてます。

禁止されてわいますけど、銃砲刀剣類登録証と言って発見された場所を管轄してる各都道府県の教育委員会から発行されている登録証が付属している刀は美術品として誰でも「所持」することが出来ます。

刀剣類の定義ですが、

刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

と有ります。

飛び出しナイフの事\(・_\)は(/_・)/横に置いといて、この説明を読んでふと思ったのが、「あいくち」ってどういう定義(・ ・?です。

ヤクザ映画なんかでドスって呼称で良く出てきますが、映像を思い出す限り白鞘の短刀ってイメージしか有りません(~_~;)

あいくちについて調べると、鍔が無く、拵えの鞘と柄の合わせ目がぴったり合っている所からあいくちと言い、刀身に反りが無いと言う説明がありました。

画像の枠の部分みたくなってるのがあいくち拵えです。

拵えは外出する時に刀身を納めて携帯する外装で、柄に鮫皮や柄糸を巻いて補強しますし、鞘は漆等を塗ります。

使用強度は続飯と言うご飯を練って作った糊で貼り合わせる白鞘とは格段に違いが有ります。

見た目は良く服装で例えられるんですが、拵えはスーツ、白鞘は部屋着って言われ方してます。

白鞘とは全くの別物ですが、素人が見た感じは・・・( ̄。 ̄;)

短刀と混同される事も多いらしいですけど、はっきり言って見てくれさほど変わりませんから混同して当たりまえやないかと(^0^;)

見た目は良く服装で例えられるんですが、拵えはスーツ、白鞘は部屋着って言われ方してます。

白鞘とは全くの別物ですが、素人が見た感じは・・・( ̄。 ̄;)

短刀と混同される事も多いらしいですけど、はっきり言って見てくれさほど変わりませんから混同して当たりまえやないかと(^0^;)

まぁ鍔が無くて鞘と柄の合わせ目がぴったり合う物がすべてあいくちやったら白鞘に収まってる刀はみんなあいくちになりますし( ̄。 ̄;)

砥いでる残欠は、拵えも無いし反りが有りますからあいくちの定義から外れますし、刃渡りは15cm以下ですから刀剣類の定義からも外れ、登録は無くても良い分類になるって事でしょう(*^_^*)

刀剣類の定義から外れるとは言っても刃物で有る事は間違いありませんから、銃刀法の対象なのは間違いないんですが(^◇^;)

続いて刃物ですが、人畜を殺傷する能力を持つ片刃または両刃の鋼質性の用具で刀剣類以外のものを言う。

だそうです。

包丁、ナイフ等の切れる物全般になるみたいで、カッターナイフやハサミもどうかした時は対象みたいで(゚Д゚;)

包丁やナイフを対象に話しを進めますが、これについては「所持」は禁じられたり許可を受けることを求められたりしてませんが、刃体の長さが6センチを超えるものについては「携帯」を禁じられています。

ランボーナイフⅢやたかな(・ ・?とか、出刃の8寸なんかは短刀なんかよりえげつない見た目の代物ですが、刀剣類とは違うんで登録が要らないってのもどおでしょうか(~_~;)

まぁ道具って考えなんでしょうけど( ̄。 ̄;)

さて、この説明の6cmを超えるって有りますけど、6cmより短かったら携帯しても良いのか(・ ・?ってなりますが、ポケットに入れて目をギラつかせてたら職質受けるでしょうし、ギラつかせて無くても持ってるのが見つかったら軽犯罪法に引っかかって拘留されたり罰金を払うことになります。

ただ、正当な理由が有れば携帯しても良いそうです。

正当な理由とは、例えば、ナイフや包丁をお店で買って持って帰る所やったり、砥いで貰うためにお店等に持って行く、もしくは砥ぎ上がったから持って帰る。

料理人が出張サービス等のために鍵付きのケースに入れて持ち運ぶ、キャンプで使うから等「通常人の常識で理解できる正しい理由」という意味だそうで、護身用とかなんとなく持ってた等、人を傷つける可能性が有る携帯の仕方ってのは正当な理由に該当しません。

また、正当な理由が有ってもシース(ナイフを入れておく鞘みたいなケース)の付いた物を腰にぶら下げる様な事をして明らかに刃物を持ってますと人に威圧感を与える方法で携帯すると御用になります。

ランボーナイフⅢなんか腰にぶら下げてたら警官以外に近づく人おらんでしょうけど(^◇^;)

車で移動するからって助手席に転がしてるのも御用対象になるみたいなんでお気を付け下さい(^0^;)

要は人目に付かないように、かつ直ぐに取り出せない様にカバンの底にいれるとかしておいたら見つかってもおとがめは無いと!

さて、自分も知らんかった模造刀剣類ですが、

金属製で、刀・剣・槍・なぎなたもしくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの、または飛び出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するもの。

と規定されてます。

著しく類似するとは、普通の人が見て本物と見分けがつかない程度ということで、一見して子供のおもちゃと分かるようなものはこれに当たらない。

だそうです。

模造刀も刃物と同じく正当な理由が無いと携帯は禁止されてますんで、コスプレするからって拵え丸出しで持ってたりすると御用対象になる訳ですね~(^◇^;)

まぁ刃が付いて無いと言っても金属の棒ですから、人に危害を加えようと思えばいくらでも出来る訳で当然っちゃ当然ですか・・・^_^;

最近は刀剣乱舞に続いて鬼滅の刃が大流行でコスプレも流行ってるそうですが、気を付けとかんと大変な事になりますな~(;´Д`)

こうやって見てみると、中身は安全な樹脂製や竹光でも拵え丸出しで持ち歩いたら職質されるでしょうから、袋やケースに入れて移動するのが賢いでしょうね~(^0^;)

さて、所持が禁止されてる刀剣類を美術品として所持するために銃砲刀剣類登録証が有るんですが、銃刀法の話しが長くなったんでこっちはまたの機会にしたいと思います(^_^;)

また、正当な理由が有ってもシース(ナイフを入れておく鞘みたいなケース)の付いた物を腰にぶら下げる様な事をして明らかに刃物を持ってますと人に威圧感を与える方法で携帯すると御用になります。

ランボーナイフⅢなんか腰にぶら下げてたら警官以外に近づく人おらんでしょうけど(^◇^;)

車で移動するからって助手席に転がしてるのも御用対象になるみたいなんでお気を付け下さい(^0^;)

要は人目に付かないように、かつ直ぐに取り出せない様にカバンの底にいれるとかしておいたら見つかってもおとがめは無いと!

さて、自分も知らんかった模造刀剣類ですが、

金属製で、刀・剣・槍・なぎなたもしくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの、または飛び出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するもの。

と規定されてます。

著しく類似するとは、普通の人が見て本物と見分けがつかない程度ということで、一見して子供のおもちゃと分かるようなものはこれに当たらない。

だそうです。

模造刀も刃物と同じく正当な理由が無いと携帯は禁止されてますんで、コスプレするからって拵え丸出しで持ってたりすると御用対象になる訳ですね~(^◇^;)

まぁ刃が付いて無いと言っても金属の棒ですから、人に危害を加えようと思えばいくらでも出来る訳で当然っちゃ当然ですか・・・^_^;

最近は刀剣乱舞に続いて鬼滅の刃が大流行でコスプレも流行ってるそうですが、気を付けとかんと大変な事になりますな~(;´Д`)

こうやって見てみると、中身は安全な樹脂製や竹光でも拵え丸出しで持ち歩いたら職質されるでしょうから、袋やケースに入れて移動するのが賢いでしょうね~(^0^;)

さて、所持が禁止されてる刀剣類を美術品として所持するために銃砲刀剣類登録証が有るんですが、銃刀法の話しが長くなったんでこっちはまたの機会にしたいと思います(^_^;)